28/08/2025

Lu 119 - Christian Viguié - Comme une lune noire sur ma table, éditions La table ronde, 2024

On entre dans ce livre par son titre, comme de juste, et c’est une comparaison qui s’offre à nous Comme une lune noire sur ma table. Immédiatement, c’est une absence qui nous arrête, celle du comparé : on ne peut pas ne pas se demander ce qui pourrait ressembler à une lune noire sur (sa) table ! On se dit que quelque chose a été perdu. Très vite on s’aperçoit que lire, c’est ouvrir un chemin de lecture et ainsi, chemin faisant, nous saurons - le mystère se tient ailleurs chez Christian Viguié - que c’est l’ombre, bien plus grande que celle d’un arbre ou d’une montagne, l’ombre « de (son) bol (…) sur la table » qui est « comme une lune noire ». C’est ce plus proche, cette ombre de peu que la banalité quotidienne grandit et illumine. C’est bien le banal qui intéresse Christian Viguié - le mot est récurrent dans ce livre - il affirme clairement que son objectif est de « préserver / l’extraordinaire banalité du monde », sachant que « la banalité est l’écriture la plus claire du réel ». Je vois cette « impitoyable banalité » comme une Dame, celle du Camion de Marguerite Duras. Dans son livre, Marguerite Duras, La noblesse de la banalité, de l’incidence éditeur, Mireille Calle-Gruber s’attache à la mettre en lumière sa « noblesse » : « Elle est cette noblesse de la banalité. Elle est invisible ». Elle est dans les choses, parmi les choses du monde leur intelligence. Elle est en intelligence avec tous ses entours. Comment faire voir cet invisible, là à même le vivant ; Non pas derrière, au-delà, caché en quelque arrière-monde - « Il n’y a pas besoin de métaphysique / pour voir ce que je vois / il suffit d’ouvrir une fenêtre / de regarder le pommier au milieu du pré » - mais là, banalement là dans « le mystère du jour ». Telle est la « noblesse de la banalité », un regard qui ne conquiert pas, qui se laisse dessaisir de son saisissement et passe derrière les mots qui font écran. Ainsi Christian Viguié ose-t-il écrire que les mots qui sauvent sont les mots qui manquent ! Mais, et c’est merveille, une nouvelle phrase arrive plutôt que rien, un pas de plus se propose et c’est la marche, ce bégaiement des enjambées poudreuses qui nous mène là où on ne sait pas devoir aller, si ce n’est dehors, là où sont les choses du monde.

On entre dans ce livre par son titre, comme de juste, et c’est une comparaison qui s’offre à nous Comme une lune noire sur ma table. Immédiatement, c’est une absence qui nous arrête, celle du comparé : on ne peut pas ne pas se demander ce qui pourrait ressembler à une lune noire sur (sa) table ! On se dit que quelque chose a été perdu. Très vite on s’aperçoit que lire, c’est ouvrir un chemin de lecture et ainsi, chemin faisant, nous saurons - le mystère se tient ailleurs chez Christian Viguié - que c’est l’ombre, bien plus grande que celle d’un arbre ou d’une montagne, l’ombre « de (son) bol (…) sur la table » qui est « comme une lune noire ». C’est ce plus proche, cette ombre de peu que la banalité quotidienne grandit et illumine. C’est bien le banal qui intéresse Christian Viguié - le mot est récurrent dans ce livre - il affirme clairement que son objectif est de « préserver / l’extraordinaire banalité du monde », sachant que « la banalité est l’écriture la plus claire du réel ». Je vois cette « impitoyable banalité » comme une Dame, celle du Camion de Marguerite Duras. Dans son livre, Marguerite Duras, La noblesse de la banalité, de l’incidence éditeur, Mireille Calle-Gruber s’attache à la mettre en lumière sa « noblesse » : « Elle est cette noblesse de la banalité. Elle est invisible ». Elle est dans les choses, parmi les choses du monde leur intelligence. Elle est en intelligence avec tous ses entours. Comment faire voir cet invisible, là à même le vivant ; Non pas derrière, au-delà, caché en quelque arrière-monde - « Il n’y a pas besoin de métaphysique / pour voir ce que je vois / il suffit d’ouvrir une fenêtre / de regarder le pommier au milieu du pré » - mais là, banalement là dans « le mystère du jour ». Telle est la « noblesse de la banalité », un regard qui ne conquiert pas, qui se laisse dessaisir de son saisissement et passe derrière les mots qui font écran. Ainsi Christian Viguié ose-t-il écrire que les mots qui sauvent sont les mots qui manquent ! Mais, et c’est merveille, une nouvelle phrase arrive plutôt que rien, un pas de plus se propose et c’est la marche, ce bégaiement des enjambées poudreuses qui nous mène là où on ne sait pas devoir aller, si ce n’est dehors, là où sont les choses du monde.

Christian Viguié a l’audace de celui qui ne sait pas écrire « simplement parce que parler ou écrire / sont des mots orphelins / qui cherchent les autres ». Ainsi je bégaie, dit-il, « comme si à travers ce bégaiement pouvait recommencer l’histoire nouvelle / des choses. » Pour Christian Viguié, le bégaiement est une manière / d’être, de passer / et de répéter l’inachevé » et « marcher n’est pas une porte / mais une fenêtre épiant le près et le lointain ». En fait, marcher/ écrire est une « fenêtre » tant que l’on écrit - écrire, c’est faire avancer une fenêtre - et mettre un point final à un poème, c’est voir la « fenêtre » se transformer en « porte », battant sur un dehors d’où nous vient ce « soleil » et ce « vent » dont parle CV, qui rendent vivants les vers du poème.

Christian Viguié est un chinois de l’Aveyron si c’est être chinois que de penser « en termes d’influx, de corrélation, de circulation, de respiration » selon François Jullien, si c’est s’intéresser moins à ce que sont les choses qu’à ce qu’elles font, à comment elles se branchent sur du vital, comment elles réveillent notre sentiment d’exister quand se défait la coupure entre le sensible et le spirituel et que nous oubliant nous-mêmes, perdus enfin, on comprenne que « ce que nous nommions la réalité / est le plus implacable des masques »,.

La poésie de Christian Viguié nous élève à du spirituel mais depuis le cœur même du monde et des choses. C’est à partir du physique que se dégage le spirituel, au sein du fini s’ouvre l’in-fini. Voir le monde se dépasser au sein même du monde, s’évaser en buées musicales, vapeurs tièdes, ombres sur les contours qui vont se dissipant. Passages des souffles.Quelque chose chemine sans bruit, va discrètement son chemin et avec lenteur chez celui qui déclare : « avec mes mots / j’apprends à marcher ».

Lire Christian Viguié, c’est marcher et moins pour se trouver que pour se perdre « coudre l’or d’une route » et « enfermer le soleil dans une larme ». C’est aimer une écriture attachée en bannière aux poteaux d’angle de l’existence et « au jour le jour » en dire le vent, le grand vent qui bégaie en ses rafales tous les mots qui manquent pour que le jour « (ajoutant) une couleur / pour que les autres couleurs / ne meurent pas » ressemble au jour où « (pourrait) recommencer l’histoire nouvelle des choses ». Là est le travail de Christian Viguié : écarter et mettre à distance le silence, déplacer la mort et, comme il l’écrivait dans un livre d’il y a vingt ans déjà, Juste le provisoire paru aux éditions Rougerie, « donner chance aux pas de l’homme / ou à l’oiseau ».

(Note parue dans la revue Europe)

19:14 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian viguié

Franta-Exposition à la Galerie du Château à Prague le 13 février 2025

Arrêt sur installation

« Qu’est-ce que le plaisir de voir, c’est la vue allée avec ce qu’elle voit »

Bernard Noël

Prague - Galerie du château, lieu magnifique au prestige sûr - Très riche et belle exposition rétrospective de Franta à la mise en espace réussie - Nous autres, intimidés - Franta présent, bouleversé par l’hommage que lui rend son pays dont l’exil, la peinture et l’amour ont fait le plus proche lointain.

Après les discours chaleureux des autorités – La présence de Petr Pavel, président de la République tchèque en imposait – et la réponse émue et émouvante de Franta, j’ai longtemps déambulé le long et entre les allées, au milieu d’une vraie foule amie et bavarde.

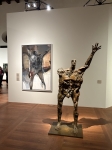

Au détour d’une travée, l’œil sur sa gauche perçoit une toile représentant le dos d’un homme comme s’effaçant tandis que de face l’imposant dos d’une statue se dressait. Très vite la pensée que les choses importantes arrivaient souvent par derrière me traversa l’esprit - je pensais à Bernard Noël qui avait écrit un si fort livre sur Franta et son travail – et me retint. Aussi, très vite, alors que je dépassais la statue, me retournant, je fus saisi par la scène qui se donnait soudain à voir à nouveau mais de manière si différente.

L’arrivée par l’allée et non par la travée avait rendu le choc possible. L’œil s’était arrêté, temps suspendu, puis était reparti comme s’il avait voulu tenir à distance ce qui l’avait brutalisé, freiné et stoppé en un mot captivé alors qu’il n’entendait pas en être captif. C’est ainsi que j’avais pris mon smartphone pour prélever cette image.

Des poètes que j’aime j’ai appris qu’il y a beaucoup à craindre des yeux. C’est pourquoi je m’efforce à revoir aujourd’hui cette scène en poussant au-devant de moi mots et images pour voir – un peu – dans cette obscurité rayonnante.

Le peintre, le sculpteur, les deux mis en présence non face à face mais dos à dos par le metteur en espace, responsable de l’accrochage par ailleurs impeccable de cette exposition. Voilà qu’on aurait pu jouer de la vieille comparaison, ce fameux paragone, qui à la Renaissance fit couler beaucoup d’encre entre peintres et sculpteurs au sujet des mérites respectifs de leur art. Cela dépassait mes compétences et ne m’intéressait pas vraiment.

En fait, avec sculpteur et peintre, Franta en deux devant moi, arrêté, je me trouvais dans la position d’Actéon à qui Diane aussi invisible que le metteur en espace - celui qui présida à ce choix, unique dans l’exposition : mettre ensemble une sculpture et une peinture de telle façon qu’entre l’homme debout, corps et visage bouleversés, mais bras et main agrandis et tendus - apercevant Actéon lui aurait dit ces mots que j’emprunte à Jacques Lacan : « Tu veux regarder ? Eh bien, vois donc ça ! »

Ça : un homme de dos qui dans la peinture allait s’éloignant tandis que devant moi un homme imposait son bras démesurément grandi à la main-fleur ouverte, un suspens dans l’ait, tendue non vers je ne sais quel ciel mais plutôt main ouverte vers nous qui passons et qui signe l’appel d’une présence comme le salut de l’humain en l’Homme : « hé ! je suis là…Nous sommes là…Salut à toi qui passe ! »

Je ne pourrais pas savoir si le metteur en espace avait une idée en tête en mettant dos à dos ou face à dos, soit sculpture /peinture, soit peinture /sculpture, je crois de toute façon que la mise en présence des deux œuvres, leur confrontation qui voit l’œil chanceler, sauter d’un bord à l’autre, côté sculpture, côté peinture, ouvre une faille dans la vue et dans l’espace tiers de ce vide j’entends résonner une invitation à inventer chemins et présences nouvelles vers ces questions qui nous posent comme homme. C’est ce sens de l’humain que j’aime retrouver dans les œuvres de Franta, cette inquiétude sans laquelle il n’est aucune humanité qui vaille. Ces mots de Bertold Brecht en guise de salut : « Un homme ce n’est rien, il faut que quelqu’un l’appelle ».

C’est cela que j’ai vu ce jeudi 13 février 2025 à la galerie du Château à Prague dans l’exposition consacrée à Franta.

Alain Freixe

Valberg, les 26-28 février 2025

18:59 Publié dans Du côté de mes interventions, Inédits | Lien permanent | Commentaires (0)

Balise 95

"Comprend-on jamais les raisons qui nous déterminent. : « Les faits sont impénétrables. Ils sont le secret de notre vie, mais pas notre secret : ils se cachent derrière l’objet qu’ils emploient pour nous fasciner"

(Joë Bousquet)

18:47 Publié dans Balises | Lien permanent | Commentaires (0)

12/11/2024

Vient de paraître-Alain Freixe et Arto Pazat - Tout sera oublié - collection Esdée-Manie, éditions Esdée

14:07 | Lien permanent | Commentaires (0)

24/02/2024

Exposition Fernanda Fedi du 23 février au 23 mars 2024 - Sans Vernissage - Galerie Quadrige (Nice)

09:52 | Lien permanent | Commentaires (0)

03/04/2017

Turbulences 74 dite du retour!

De retour?

Eh oui! Et je ne vais pas me perdre dans les explications/justifications.

Je reprends le fil de ce blog avec les mêmes catégories. Soucieux de combler petit à petit et à peu près le jour occasionné par mon pas arrière.

Vous qui n'avez pas quitté ces parages, soyez à nouveau les bienvenus!

Alain Freixe

Le 02 avril 2017

18:21 Publié dans Dans les turbulences | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : retour

Turbulence 76-Pour les temps qui viennent 1

Résistance est un beau nom qu'il faut célébrer. Tracer des lignes de résistance comme devait le dire Deleuze et d'autres qui entrent sous l'injonction d'un "nous" complice contre la bêtise. Comment ne pourrait-on pas revendiquer ce mot dans le désespoir du monde? Que promettent tous les écrivains et auteurs qui font corps avec la littérature, la philosophie, le poème, la science? "Parler de soi" au nom de certains personnages ressemblants ou certaines fonctions narratives détournées? Honte à la mise en perspective de soi-même dont la politique nourrit le spectacle affligeant. Que nous vaut le visage ou la couverture d'un tel ou tel autre miséreux qui comble de gloire son propre sillage en cherchant caution auprès des relais en vue? Non, ceux qui écrivent et créent le font pour sortir par une fenêtre de tir qui est une ligne, un point d'ouverture capable de tout déplacer, de nous porter ailleurs. Il nous fallait pour le moins Hugo ou Zola dont aujourd'hui on attendrait de ceux qui écrivent une posture comparable. Le reste n'est rien d'autre qu'un rouleau qui récupère malheurs et désespoirs en se destinant aux poubelles de l'Histoire.

Jean Clet Martin

18:20 | Lien permanent | Commentaires (0)

Michel Ménaché à propos de Michel Butor, Commémoration pour le drapeau noir, Rencontres littéraires de Haute Provence, Editions Au coin de la rue de l'enfer

Poèmes du grand âge, Michel Butor se souvient, et prolonge sa rêverie existentielle, dans un élégant recueil dont la couverture a été dessinée par Youl Criner, concepteur de nombreux livres d’artiste. Dans A travers les trous du calendrier, l’amour des livres le dispute aux élans révolutionnaires. Epoque des discussions qui n’en finissent pas de remodeler le monde. La foule de mai 68 « a secoué les grilles » du passé mais l’avènement « du temps qu’on aurait le temps » s’est perdu dans les chausse-trappes du théâtre des illusions. Le poème intitulé A dessein évoque l’épopée de l’écriture : des graffiti des cavernes aux « livres machines » d’aujourd’hui. Décalage permanent entre les progrès des sciences appliquées et la nostalgie des pratiques archaïques, le but suprême de toute impression des langages, quel que soit le support, aura été de nous fournir « la clef des champs » ! Le poète vieillissant évoque le jeune écolier qu’il fut et son chemin de vie. Commémoration pour le drapeau noir revient sur les espérances révolutionnaires déçues. Le drapeau rouge a noirci. Les repus ont repris le dessus face aux damnés : « sur le deuil des forêts le réquisitoire fragile égrène son glas. » Enigmatique fête galante, Les demoiselles du pont noir se baignent nues, dans les remous des fantasmes tandis que s’estompent les fantômes du temps perdu. Dédié à feu Pierre Leloup, compagnon de route et complice des nombreux livres d’artiste qu’ils ont réalisés ensemble, Le thrène des pneus, plus qu’une lamentation funèbre, salue toutes les formes d’invitation au voyage et s’ouvre sur une méditation teintée de regret quant à la transformation des engins rutilants en épaves… Enfin, après avoir évoqué les maux de la vieillesse dans le poème Santé, Butor, dans Ultrasensible, rend hommage à nos cinq sens pour célébrer, défiant l’échéance du dernier souffle, son art de vivre…

Le même éditeur publie un élégant cahier constituant les actes des « Rencontres littéraires en Haute Provence » qui se sont tenues à Forcalquier le 8 juillet 2012, autour de Michel Butor. Mireille Calle-Gruber, directrice de l’édition des Oeuvres (provisoirement) complètes*, ouvre la journée en présentant les intervenants. On retiendra tout particulièrement l’exposé d’Alain Freixe sur Butor d’abord révélé comme poète grâce à sa relation de partage avec les peintres : « Poésie. Le mot chez Butor […] dépasse les oppositions de genre, aussi traditionnelles que figées. » Poésie qui aide l’homme à se construire et à maintenir : « Maintenir l’homme comme chance. » Colette Lambrichs se souvient de ses 13 ans, quand Butor, couronné par le Renaudot pour La Modification, vient dîner à Bruxelles chez son père, frère de Georges. Le fameux roman a joué dans sa vie « le rôle annoncé par le titre. » Vahé Godel s’exprime en ami, en voisin et en familier des rencontres rituelles autour de Butor : avec André Clavel, Jean-Charles Gateau, Nicolas Bouvier, etc. Si, avec Butor la relation était littéraire et pédagogique, c’était aussi « la fête ! » La comédienne Monique Dorsel, le philosophe Eberhard Gruber, Marie Minssieux et Jean-Luc Parant ont également participé à cet événement fraternel sur le thème : Des expériences du livre, avec Michel Butor

Michel MÉNACHÉ

*Michel Butor, Œuvres complètes en 12 volumes, éd. De la Différence (à paraître dans CCP, revue en ligne, janvier 2016)

18:07 Publié dans Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : micjel menassé; michel butor

Balise 94-

« Pour faire quelque chose, pour écrire un livre, ou faire un tableau où il y ait de la vie, il faut être soi-même bien vivant [...]. Veille donc à t'entretenir en santé, à développer tes forces, à améliorer ta vie. La meilleure étude, la voilà ! »

Vincent Van Gogh

18:00 Publié dans Balises | Lien permanent | Commentaires (0)

In memoriam Jacques Kober

« ô ange nu console à jamais ce traître à la mort que je suis » - Pierre-Jean Jouve

« ô ange nu console à jamais ce traître à la mort que je suis » - Pierre-Jean Jouve

Pierre Grouix disait de Jacques Kober qu’il était le « cadet des surréalistes ». Il l’était devenu en effet à partir du moment où Aimé Maeght lui confie la revue Pierre à feu et le lancement de la collection Derrière le miroir dans les années 44/45. Il lui sera donné alors d’être connu et reconnu par Breton, Eluard et tant d’autres porteurs de lumière, constructeurs de murs qui tremblent comme de travailler dans cette compagnie qu’il aimait : celle des peintres Matisse, Bonnard, Rezvani, Adami…

Jacques Kober incarnait cette poésie qui ne loge pas dans les rêves de quelque ailleurs factice, hors d’un Ici et Maintenant que nous avons à habiter. Il n’y avait pour lui que du connu et de l’inconnu, du Supérieur Inconnu dirait son fils Marc !

La poésie était pour lui l’expérience même de ce qu’il en est de vivre. Relisons son poème « L’existence du puits » :

Aimer juste ce qu’il faut pour faire bouillir la marmite

Ou bien ramener par l’anse de l’imagination

Un grand seau d’existence du puits nommé plongeon

Le matelot a embarqué le lundi 19 janvier 2015.

On peut imaginer sans y croire que son nouveau pays aura nom Jasmin *!

Alain Freixe

*A propos de ce Jasmin, tu es matelot, paru aux éditions Rafael de Surtis en Novembre 1998, j’avais écrit une note de lecture publiée dans un numéro de la revue de poésie Friches en coup de cœur à la mi-mars 1999. La voici telle quelle:

Pour moi, Jacques Kober, c’est un sourire. Quand je le croise à la faveur d’une conférence, d’une lecture ou d’un vernissage, c’est son sourire que je vois d’abord. Présence d’un visage, donc.

C’est ce sourire que je retrouve aujourd’hui porté par ses mots d’il y a 50 ans - C’était hier, ils ignorent les rides! C’était le temps de « la pierre à feu » ou encore de « Derrière le miroir » que Jacques Kober allait créer chez Adrien Maeght - ceux de Jasmin tu es matelot que les éditions Rafael De Surtis ont eu l’heureuse idée de reprendre. Les trois textes qu’il comporte sont ici augmentés d’une postface de Jacques Kober et présentés avec, en couverture, un dessin de Rezvani resté inédit à l’époque.

Il y a quelque chose d’irréductiblement jeune dans ces textes forgés au « frais de l’amour » et sous ce que les paysages méditerranéens aimés peuvent aussi abriter de sombre, cette part noire d’une mer réputée calme. Ici, le surréalisme est dans toute sa force ascendante. Jacques Kober donnent à ses mots « la force brisante » des images afin qu’ouverts, ils libèrent cela qui en eux cherche à aller plus loin que leurs toujours trop étroites déterminations, et qu’allégés, ils remontent vers un de ces « clairs de terre » - Personne n’a oublié ce titre d’André Breton! - où le ciel, dans « le bégaiement du tonnerre », pèse de toute sa foudre bleue où il lui arrive de trouver à s ’incarner.

Dans ce livre, on tutoie le rêve sous une lumière solaire telle que la mort qui passe dans l’angle obtus du ciel n’est là que pour entretenir la vie.

Vous manquez d’air?

Lisez ce livre de Jacques Kober. Il y souffle l’air salubre du large. Air qui donne corps à ce qui s’exténue dans les signes et se caille dans les mots. Le jasmin, ses effluves, sont les bordées d’un matelot qui dans sa prise de terre - « Ma fête, c’est la terre », écrit Jacques Kober - lance ses mots - Mots d’ « un langage de la passion à ciel de sable » - sur la portée du jour.

17:55 Publié dans Du côté de mes interventions, Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0)

Turbulence 75- Quand les mots sont transparents!

Il serait inutile de parler de la vérité si on ne lui avait tant craché au visage

Que son regard en étoile polaire obstinée à marquer le la

S’est aujourd’hui effacé comme une ville rasée par les barbaresques que déjà la brousse envahit

Ils l’ont même livrée à tous les appétits de la troupe

Je nomme ici la tourbe de la steppe comme la pègre en costume de gratte-ciel

Le chevalier des menottes

Le rampant à moustaches

D’épaulettes…

Benjamin Peret

Les mots ici sont transparents !

17:44 Publié dans Dans les turbulences | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : benjamin peret

Lu 117- Blanqui, l'enfermé de Gustave Geffroy, collection Bio, L'Amourier éditions

« Il ne faut pas essayer de faire des bonds, mais des pas humains, et marcher toujours. »

« Il ne faut pas essayer de faire des bonds, mais des pas humains, et marcher toujours. »

Auguste Blanqui

« Nous ne pouvons être rendus meilleurs sinon par l’influence sur nous de ce qui est meilleur que nous. »

Simone Weil

Touché ! Premier mot qui s’impose à moi à propos de cette lecture dans notre été 2015 entre le traitement que l’Europe inflige à la Grèce et la question des migrants, du tunnel sous la manche aux Méduses libyennes !

Je voudrais saluer ici Jean Princivalle, Bernadette Griot et Benjamin Taïeb d’avoir eu l’idée magnifiquement audacieuse d’oser pour fêter les 20 ans d’existence de leur maison d’édition L’Amourier de republier ce livre de Gustave Geffroy, Blanqui, L’Enfermé publié d’abord en 1897 puis en 1926 – et introuvable depuis des lustres si ce n’est sur publie-net le premier des 2 livres par les soins de François Bon – introduit par une juste préface de Bernard Noël et accompagné d’un dessin d’Ernest Pignon-Ernest. On la disait plutôt marquée comme maison éditant des écritures dont la poésie est le cœur de feu de la prose et donc habitantes des bords et des lisières, à l’écart, dans ce qui se chuchote entre les genres. Et on avait raison mais ne s’étonneront de ce choix que ceux qui ne comprennent pas que travailler la langue, pratiquer « une prose en action » selon les mots de Boris Pasternak, c’est inventer de l’humain en formation car la langue et l’homme, c’est tout un ! Or c’était bien là le projet de Gustave Geffroy et de son Blanqui, l’enfermé : retrouver l’homme, le montrer s’inventant lui-même, dans les prisons les unes plus abominables que les autres – et ce pendant quelque 37 ans ! – dans les rues, sur les barricades, armes à la main – chassepot ou plume selon les circonstances – et le voir devenir ce « martyr héroïque de la liberté humaine » selon les mots de Garibaldi.

Il y a dans l’écriture de Gustave Geffroy de nombreux passages dont le timbre, le rythme, libèrent une énergie qui nous emporte. Ce livre porte et transmet l’énergie d’une fraternité turbulente, riche de ses conflits. Il y a dans ce livre une voix d’encre qui à propos d’Auguste Blanqui, de sa vie, de ses combats pour ses idées, ses analyses des situations de 1830, 1848 et 1871, ses souffrances, ses malheurs, ses 37 années d’enfermement dans les pires conditions – et toujours la mer et ses brumes autour – ses espoirs trahis, montre et insiste sur le fait qu’il est possible d’aller vers son risque et que devenir ce que l’on est est naissance, épreuve après épreuve, à soi-même. Une vie d’homme peut ressembler à cela, c’est énorme et pourtant jamais écrasant ! Auguste Blanqui habita une douleur, « ce fruit immortel de la jeunesse » selon René Char. Jamais fait Blanqui – tant pis pour ceux qui tant de fois l’ont cru refait ! – toujours à naître ; jamais empêtré dans ses échecs – et ils furent nombreux ! – toujours à la proue, là où le navire fend l’eau des jours.

Le mont Saint-Michel, Belle-île-en-mer, le fort du Taureau, ces trois prisons aux terribles conditions d’existence ont scandé la vie d’Auguste Blanqui et la ronde des défaites (1830, 1848, 1871). Gustave Geffroy donne à voir au plus près « l’effort presque surhumain » par lequel « il s’est arraché au milieu ennemi » et comment « l’enfermé » « s’est évadé en lui-même » jusqu’à écrire ce livre rempli de science et de poésie, qu’aimera Nietzsche, L’Eternité par les astres, écrit au fort du Taureau. Il montre bien l’aspect tragique de cette existence prise dans la tension entre résignation et révolte, tension toujours vive qui le jettera toujours à l’avant de ses jours, exposé au présent, tendu contre la force trompeuse de l’évidence, du temps des horloges, cet espace avec sa neutralité mathématique, ce temps où s’enchaînent les causes et les effets irrémédiablement et qui serait soi-disant la voie du progrès, pour un temps qui dans son épaisseur garde mémoire d’hier mais non en historien – ces gardiens d’un passé mort – mais bien au présent comme ce sur quoi on peut encore disputer dans l’attente d’une conscience subversive qui serait interruption du cours du monde, venue au devant de la scène des opprimés de toujours.

Il y a cela de revigorant dans ce livre : voir comment Auguste Blanqui subvertit les subversifs, ceux qui toujours tournent les choses à l’envers au profit des pillards et des propriétaires de tout poil, ce sont ceux qui transforment les atrocités des vainqueurs – voyez la « semaine sanglante », voyez la colonisation… - en évolution normale et comme quasi-naturelle. Il y a une tyrannie du fait accompli quand plus rien ne reste en lui de ce qui en faisait un possible en devenir, pris dans une situation, travaillé par les forces et les contradictions inhérentes au contexte…Cela est passer au feu les faits, les brûler, les désarmer.

Le livre de Gustave Geffroy réveille Auguste Blanqui, le libère en l’arrachant aux historiens. Il le rend au politique comme stratégie du présent, laissant la voie libre aux possibles, aux bifurcations, à l’inouï de l’événement intempestif, inconditionnel, comète imprévisible dans le ciel des défaites.

Oui, « il y a des traditions de l’émancipation », Jacques Rancière a raison. Auguste Blanqui en incarne un versant à reparcourir. Le livre de Gustave Geffroy est comme une main donnée, une vigueur renouée, le coup d’épaule fraternel d’un exemple qu’il a su rendre vivant par son écriture, alerte et toujours fraîche. Oui, Il y a des mots à reprendre, à se réapproprier, le mot de « fraternité » par exemple, des mots dont il resterait à « libérer le ciel » selon l’expression du poète André du Bouchet. Certaines espérances y voyagent encore. Gardons les yeux levés, lisons !

17:19 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0)