01/10/2006

Emotion. Musement. Poésie

À l'enfant qui ne saura jamais comment dessiner la pluie,

Aux mots qu'il tisse depuis autour de cette question

et dont il reconnaîtra ici la part.

« La poésie commence là, vers cette fin du douzième siècle,

sur cinquante centimètres de neige,

quatre phrases, trois gouttes de sang. »

Christian Bobin

Je me suis surpris - lurette déjà ! - à contredire l'idée que l'émotion soit ce qui meut. S'était imposée à moi, à titre d'idée incidente, l'étymologie, dont je sentais parfaitement le caractère fantaisiste, d'un ex-movere que je traduisais par un « hors du mouvement ». Vérification faite, si le préfixe autorise parfois le sens de « hors de », il signifie, bien sûr, aussi et le plus souvent « en provenance, de l'intérieur de » , sens qui légitime l'approche commune qui voit dans l'émotion ce qui nous jette dans le mouvement.

Fallait-il renoncer à cette approche naïve ?

C'eût été faire fi de tout ce qu'elle devait à l'épisode du Conte du Graal de Chrétien de Troyes, où l'on voit Perceval, appuyé sur sa lance, muser sur

« trois gouttes de sang / apparues sur la neige blanche », « couleur toute nouvelle » qui lui rappelle le visage blanc et coloré de sa mie. Faut-il rappeler les circonstances ? Perceval « en quête et en attente d'aventures et d'exploits chevaleresques » s'avance, au petit matin, dans « une prairie gelée et enneigée » vers le camp du Roi Arthur. Soudain, un vol d'oies sauvages qui traversait le ciel est attaqué par un faucon. Le tourbillon de plumes qui semble tomber des nues pousse Perceval à « piquer des deux » dans cette direction. Telle est bien l'émotion qui pousse à l'action. Si elle est susceptible de nous détourner du chemin que nous suivions, c'est finalement pour en emprunter un autre qui reste malgré tout du même ordre.

Quand Perceval arrive près de l'endroit où oie sauvage et faucon s'étaient abattus, il ne reste plus, sur la neige foulée, que trois gouttes de sang qui semblent faire avec elle comme « une couleur naturelle ». Cela arrêtera Perceval. On le voit, il suffit de bien peu de choses, trois fois rien. L'émotion qui saisit Perceval le jette brusquement hors du mouvement, non seulement hors de celui lié aux aventures de sa quête - Il s'appuie sur sa lance et pense tant qu'« il s'en oublie lui-même » - mais aussi hors de celui lié au socius humain. Ainsi, tant que vibrera le rouge des trois gouttes sur le blanc de la neige printanière, il rejettera violemment les chevaliers Sagremor et Keu, envoyés auprès de lui par le Roi Arthur, tous empêcheurs de muser en rond. Dans le pays où est entré Perceval, comme dans celui de René Char, on ne « questionne pas un homme ému ».

Si, de l'extérieur, les chevaliers Sagremor et Keu ont pu croire que Perceval dormait, ils se trompaient. Cet effondrement de la réalité, cet oubli de soi n'ont pas jeté Perceval dans la passivité mais, au contraire, dans un penser original. Perceval « muse », dit Chrétien de Troyes. Alors que l'on traduit généralement ce terme « muser » par « rêver », je propose que l'on conserve tel quel l'Ancien Français. Dans sa forme nominale, il nous servira à désigner ce en quoi nous jette l'émotion, comme si celle-ci continuait à courir sur son erre dans le musement. Au sens propre, muser signifie faire mus, soit rester le museau en l'air (museau provenant de « I'ancien mot non attesté « mus », postulé par l'ancien gascon mus (XIII) face, visage », selon Le Robert-Dictionnaire historique de langue française d'Alain Rey) à faire mu, (issu du latin mutus, en parlant des animaux puis des hommes, d'où vient le mot muet).

Musant, la voix manque à Perceval. Aussi nulle autre voix ne peut pénétrer en lui. Tout se passe comme si le manque par lequel la voix des autres pénètre en nous s'était comblé. Et en effet Perceval est comblé. Étant « tout à une pensée qui faisait (son) plaisir », il ne lui manque rien. Ainsi consonne-t-il, en un bel accord, avec ce qui est venu s'inscrire, par hasard, dans la réalité du jour. Ce n'est là pourtant que trois fois rien ! Trois fois rien qui l'engage à n'attendre plus rien, de rien ni de personne, surtout pas de ces autres à la voix non courtoise, si pâle devant le timbre de la « couleur naturelle » qui le retient, autres dont il craint qu'ils ne se mêlent de ce qui ne les regarde pas, autres dont il comprend qu'ils veulent l'arracher à ce qui « faisait sa vie », à cet indicible plaisir, fruition du musement. Ce silence, si caractéristique du musement, n'est pourtant pas viduité mais plénitude. Ainsi avant de signifier « le fait de perdre son temps à des bagatelles », ce que pensent Sagremor et Keu, ces hommes « sérieux » des temps chevaleresques, muser signifiait « s'appliquer à réfléchir mûrement à ».

C'est bien là ce que nous dit Chrétien de Troyes: Perceval pense !

Si l'effet de son penser original est d'être oubli de soi et d'ouvrir sur le silence, s'agissant d'un penser, on ne peut qu'inférer l'hypothèse d'un bruissement de paroles dans la bée de cette bouche d'où aucun son ne sort. Que ce soit ce babillage tout intérieur qui, après s'être porté en terre d'oubli « où se situe le lieu des métamorphoses », selon Maurice Blanchot, un jour, advienne, noir sur blanc, sur la page comme les premiers mots d'un poème, n'aurait certainement pas étonné René Char qui, s'interrogeant sur la venue de l'écriture, répondait ~ comme un duvet d'oiseau sur ma vitre, en hiver».

« Cette musique conviée au sacre de l'ineffable,

je l'ai entendue et n'en dirai rien:

à chacun son souffle, à chacun son baptême. »

Gaston Puel

Redisons d'abord que toute émotion ne tourne pas au musement, qu'au contraire, la plupart du temps, à peine ouvert, le trou qu'ouvre l'émotion déverse rires ou pleurs, ou l'un pour l'autre. Phénomènes de retombée, à quoi on la réduit le plus souvent, oubliant, à ne plus regarder du bon coté, le moment premier de l'arrêt, du court-circuit, lumière trop vite éteinte par la crue suscitée. L'émotion qui tourne au musement est suspension du temps, interruption du cours des choses et du sujet. Elle fait arrêt, suspens qui précède un saut arrière, ouverture dans le repos d'un répit, regard d'arrière qu'à la suite de Chrétien de Troyes nous appellerons musement, trou noir de la pensée où ramassée sur elle-même, elle joue et jouit de ce qui lui est le plus propre sous la loi vivante du corps où tout le désir s'engouffre. Revenons à Perceval, à son apparent désastre. Quel astre traversant soudain le ciel de ses pensées va éclipser le chevalier ?

Rouge sur blanc. Trois trous déchirent la neige, sa blancheur redondante. Trois fois rien, trois gouttes de sang et le blanc de la neige comme l'apparition fragile d'une « couleur naturelle », tout ce qui reste d'une chose naturelle, dont Miguel de Unamuno disait qu'elle revenait toujours, soit l'attaque d'une oie sauvage par un faucon.

Ainsi, pour Perceval, quelque chose arrive dans la perception, quelque chose qui se donne à voir comme par effraction, quelque chose qui pourrait bien correspondre à ce que les psychanalystes appellent l'image de l'objet du désir, soit la fascination d'un ineffable, disons la merveille en son surgissement. Un lacanien, qui serait « pouatassez », comme aimait à le dire Lacan lui-même, pourrait y reconnaître, au-delà de l'automaton, la tyche, cette rencontre du Réel sous la forme de l'absolument fortuit et comme tel apparemment dénué de sens qui arrête, déchire et troue le train du monde. Que la rencontre soit toujours manquée, qu'elle soit « I'a-rencontre », comme l'écrit Jean Ansaldi, nous nous réservons d'y revenir. Quelque chose surgit, quelque chose fait trou alors que s'effondre tout le symbolique, quelque chose qui ne se laisse pas réduire aux formes qu'il a pu prendre dans la réalité puisqu'elle s'évanouit dans le même temps, quelque chose comme une force, quelque chose comme une vibration - lumière et son - requiert celui qui de ses yeux l'entend, quelque chose comme un ton, cette qualité du signe.

Tout ce qui apparaît dans le monde se porte aux signes. C'est bien un signe qui arrête Perceval: trois trous rouges sur le corps blanc de la neige, soit le signe d'une « couleur naturelle ». Pour tenter de qualifier ces signes, sans entrer pour autant dans les dédales de la sémiotique peircienne, nous retiendrons sa trichotomie de ton, trace et type dont Michel Balat montre l'enjeu dans la revue Sémiosis n°57/58. Tout signe apparaît comme trace dans le monde de l'existence, de la réalité que scelle la finitude: trois gouttes de sang sur la neige. Observons, d'abord, que les traces ici s'effacent au profit d'une « couleur naturelle », sans identité particulière, pure qualité. Le ton est de l'ordre de cette immédiateté, soit l'ineffable d'une pure présence. Observons, ensuite, combien la plupart du temps si les traces s'effacent, ce n'est pas dans le ton mais dans les types. Eux ont, au contraire, une identité bien déterminée car ils entrent toujours dans un système organisé, d'où ils reçoivent leur sens, soit ce qui offre prise, dans n'importe quelle quête, au savoir de celui qui la mène: ici, par exemple, à celui du chasseur. Ainsi donc une hiérarchie est à établir dans cette trichotomie: un type présuppose une trace laquelle présuppose un ton. Directement perceptibles parce qu'existantes, les traces jouent le simple rôle de déclencheur. Laissée à son rythme - ce « ah ! » des choses dont parlent les japonais - qui non seulement l'enserre et la tient mais la rend vibrante, la trace livre son ton. Ce ton de la « couleur naturelle », tel est l'astre qui pousse apparemment Perceval au désastre, qui l'arrête et le jette hors du ton sans ton du monde de nos fatigues, hors de cette tension de la corde des jours, saturée par les types qui, imposant sens à toute trace, lui interdisent la moindre vibration, dans le ton, cet ineffable dont l'être ne dépend de rien d'autre que de soi et qui impose la hauteur de sa note.

Appelons cette mise dans le ton, intonation. C'est elle qui signe la sortie hors de nous-mêmes. S'y livrer, c'est muser, soit accéder à ce penser où la pensée n'est plus en nous tant nous sommes alors, hors savoir, dans notre pensée.

Le voit-on suffisamment ? Tout est affaire de regard.

Du réel qui s'écrit dans le monde, rien n'est voilé que nous ne voilions. Nous sommes les gardiens des voiles, tant il est vrai que nous l'habillons de toute notre épouvante, ce fruit de notre exil, selon ce qu'en disait cet autre Roi méhaignié que fut le veilleur immobile de Carcassonne, Joë Bousquet. Nous n'habitons pas notre regard mais une demeure étrange-étrangère préparée par une raison-architecte, bâtisseuse de casiers où ranger les effigies des choses, soit autant de types. Là vit ce regard intelligent qui nous voit faner les choses, passer sans sourciller des traces aux types où il y a toujours de quoi se rassurer. Ainsi ratons-nous le Réel jusque dans ces fausses attentes qui nous voient espérer de lui un éveil alors qu'il conviendrait de savoir nous éloigner, retenir notre haleine en présence des choses, nous ouvrir à elles afin que rejetées hors de leurs traces vers leur ton, qui toujours porte la différence de la trace, elles nous aident à abandonner cette ombre d'homme que nous sommes, traînant le bruit de chaîne de l'espace et du temps comme seule coloration de vraisemblance à cette illusion tenace, notre premier et principal obstacle: être quelqu'un. Être un chevalier, voilà ce qu'abandonne Perceval dans cette prairie enneigée. Face à trois gouttes de sang sur la neige, Perceval rend sa vie. Ici, la trace se dévore elle-même. S’ouvrant sur son ton, elle aspire, à travers ce trou minuscule, tout le monde extérieur.

Dans l'impossibilité où nous sommes de pratiquer la vertu d'éloignement, c'est dans l'émotion, cette soudaine saisie par le ton, que s'annule la dimension de pure exteriorité où s'agitait le moi phénoménal. L'émotion est arrachement, détachement de cette réalité du monde qui n'est que la réalité de notre moi illusoire transporté dans les choses. Le musement, lui, tient la note. Il nous porte au large de nos actions, dans cette distance par et dans laquelle on s'extirpe du discontinu, on s'évade de la prison du temps, de l'espace et des causes qui créent la vie où nous avancions comme à rebours. Ici s'annule le privilège qu'a l'homme de tout rapporter à soi. Retrouvant ses yeux d'avant le savoir, c'est alors qu'il voit. Ces « yeux du jour » dont « Ie regard est une lumière pour le cœur », selon les mots de Joë Bousquet, ne s'ouvrent que sous l'autre regard, celui du ton, dans ces moments où l'on muse, « moments où je pensais vraiment, où, si loin de toute considération morale que m'emportât mon esprit, librement détaché de moi-même et des conditions de l'existence, je me sentais entièrement purifié, quitte de tout, mon amertume de ce soir me confirme que j'étais alors regardé ». Être regardé, ou n'être plus que son regard, comme le dit Chrétien de Troyes de Perceval, tel est l'effet de résonance du ton.

À être ainsi dans le ton: notre regard ne se forme plus dans nos yeux, comme il en va quand tout va, mais bien dans ce qu'il regarde, dans le ton, soit cette qualité de présence qui compose à l'ombre de notre être, sous la lumière levée de sa chair, un savoir insu. On ne muse jamais que porté au plus près de ce que l'on aime.

« Trop près..., dira Joë Bousquet, pour continuer de me connaître ». C'est qu'en effet, jouissant de cette image qu'a inventé dans nos yeux le ton, tout se passe comme si l'on devenait la vérité que l'on a trouvée, vérité dont le « je » ne peut rendre compte. Musant, depuis le plus profond de sa pensée, Perceval ne peut que faire mu, étrangement en contact avec cela même qui lui est pourtant le plus éloigné, sinon inaccessible, puisqu'aussi bien il n'en saura jamais rien. En ce sens, toute rencontre du Réel est rencontre manquée.

D'autant plus manquée, qu'elle ne saurait durer. Vivant, le musement est fragile. Essentiellement tonal, il dure ce que dure le ton. Or le rythme de la « couleur naturelle des trois gouttes de sang sur la neige est suspendu au cours naturel du monde, à la montée du soleil dans le ciel. Gauvain ne surviendra qu'au moment où le soleil commencera à effacer la troisième et dernière goutte de sang. Le ton se défaisant, son intensité baissant, le musement s'altérait: « le chevalier n'était plus / aussi intensément en ses pensées », note Chrétien de Troyes. Ainsi Perceval est-il rendu peu à peu apte au ton social, apte à entendre la parole courtoise de Gauvain, à retourner dans le monde des fatigues, dont il est manifeste que nous ne saurions jamais sortir tout à fait.

Ce sont le ton qu'emploie Gauvain et le musement qui sous-tend sa parole qui ramènent définitivement Perceval à la consience. Souvenons-nous de cette idée incidente qu'évoque Gauvain devant le Roi Arthur, après que Sagremor et Keu aient été défaits par Perceval. Tentant d'expliquer l'attitude du chevalier qui sur sa lance sommeillait, Gauvain en vient à évoquer la possibilité de quelque perte ou de quelques tourments liés à son amie qui lui aurait été enlevée. On peut penser que c'est dans ce musement de Gauvain que Perceval se reconnaît. Aussi, à peine entré dans le monde où règnent les types, Perceval va rendre compte à Gauvain, dans le cadre d'une élaboration secondaire, non du Réel de son musement mais de sa transposition méconnaissable dans les mots: « tandis que je regardais, c'était à mes yeux / la fraîche couleur du visage / de ma si belle amie que je voyais », lui dira-t-il. Ainsi va, se perdant, la vérité. Ainsi cette idée concernant son amour pour Blanchefleur, dont le musement semble être la révélation, s'impose dans l'actualité d'un dire qui en censure l'accès tout en l'ouvrant. Dépendant de ce qui le nie, le contenu du musement s'enfonce dans l'oubli, non comme dans un vide, un défaut mais comme en une terre de mémoire garante d'une germination à venir.

« Tu n'écris jamais ce que tu sais, mais ce que tu ignores avoir su. »

Edmond Jabès

Ai-je approché là l'émotion poétique ? Oui et non. Non, si nous pensons à la poésie comme à cette lutte amoureuse au sein de la langue contre ses propres pesanteurs, travail où la fraîcheur de l'émotion, liée au surgissement des premiers mots, risque toujours de se perdre mais dont le poète sait pourtant mystérieusement raviver l'ardente lumière. Oui, pourtant, si nous pensons à la poésie comme à ce qui vibre dans le monde, « autre monde » qui ne renvoie à aucun arrière-monde métaphysique mais qui est bien dans le monde, en-deçà tonal où l'on ne pénètre que par tyche, rencontre fortuite, sortilège du hasard. Celui qui, selon les mots de René Char, « prend contact avec cette poésie dans un instant inévitable, au seuil d'une rencontre nécessaire, et si peu recherchée par lui qu'il peut ne pas en ressentir sur le champ l'emprise, celui-là muse. Qu'il ne puisse rendre compte de la vérité de son musement, voilà bien ce qui importe. De l'émotion où l'on fait mu, il n'y a rien à dire. L'appel entendu, la consonance n'engage pas une écriture. Celle-ci ne se confond pas avec l'appel qui nous a jeté dans le musement. C'est en terre d'oubli - notre mémoire - que se porte et se dépose l'appel, le ton des choses, comme ces graines que le vent emporte et oublie enfin quelque part. Quelque part où, un jour, le passant s'étonnera peut-être, à son tour, de cette pousse verte sur ces arènes pauvres, comme le poète des premiers mots d'un vers qui « savent de nous ce que nous ignorons d'eux », selon René Char. Mais c'est déjà là une autre histoire.

© Alain Freixe

19:05 Publié dans À propos du musement | Lien permanent | Commentaires (0)

Turbulence 4-

Basilic / Basilique

Je me disais parcourant le N°25 du Basilic – vous pourrez le lire bientôt sur le site amourier.com - nom donné à la gazette que publie trois fois par an l’association que je préside aux côtés de Bernadette Griot, Raphaël Monticelli, Yves Ughes, Martin Miguel combien notre ami Martin Miguel s’était montré inspiré de jucher notre animal mythologique sur un pilier de Basilique un brin de balico dans la gueule!

Travaillant tous ces jours derniers sur André Frénaud, j’ai trouvé ça dans un article de Julien Busse, paru dans Pour André Frénaud, Obsidiane & Le temps qu’il fait (1993), à propos des basiliques. La basilique a succédé à l’emplacement du tombeau d’un martyre chrétien – ce que l’on appelait entre 500 et l’an 1000 une memoria.

Les basiliques accueillaient les pèlerins car se trouvaient là des reliques puis on y enterra les morts : « Longtemps les basiliques cimitériales se distinguèrent de l’église de l’évêque, de la cathédrale (…) qui ne contenaient aucune tombe. Les basiliques, au contraire, étaient remplies de morts… ». On s’y faisait enterrer non seulement pour être à côté des premiers martyres mais aussi pour prendre place dans la lignée.

Selon moi, notre Basilic est une telle memoria. Un tel lieu de passage entre deux mondes. Il fait pont sur l’absolue discontinuité des vivants et des morts. Nulle fusion mais conjuration d’une séparation sans retour entre les vivants et les morts – j’appelle morts ceux qui se sont rendus tels pour signer leurs textes et que nous accueillons dans notre gazette.

19:00 Publié dans Dans les turbulences | Lien permanent | Commentaires (0)

30/09/2006

Turbulence 3-

D’un mûrier à l’autre

Quand les éditions de l’Amourier se donnent pignon sur rue.

A Coaraze, un quartier se consacrait jadis à la culture des mûriers, si utile pour l’élevage des vers à soie ; en occitan, si on parle de cet arbre, on lui dit Amourier.Quand Jean Princivalle a créé cette maison d’édition qui est le prolongement naturel de sa passion pour les textes et les livres, il a tout naturellement donné à l’entreprise le nom de son quartier, ainsi ont vu le jour les Editions de l’Amourier.

On sait ce qu’il faut de ténacité, de volonté et de travail pour porter à bout de bras une action originale et culturelle dans ce monde de marchandisation effréné et frénétique. Dans ce combat qui dure depuis douze ans déjà, le mot Amourier a vu son sens s’enrichir d’une nuance nouvelle, il fait désormais écho à l’Amour des livres.

Pour toute forme d’amour, il faut bien un lieu. Un point où revenir, un espace pour accueillir, recevoir les autres.

C’est chose faite, le samedi 9 septembre, Jean Princivalle entouré de ses nombreux ami(e)s et nombre d’auteurs a pu inaugurer un local situé 1, montée du Portal, au cœur du village de Coaraze. La jonction est désormais visible, entre la population et les éditions, entre la création contemporaine et les murs séculaires du village.

Le lieu, aménagé par les mains de l’éditeur et de sa compagne, Bernadette Griot, est à la fois outil de travail et vitrine présentant le travail accompli.

Et le soleil d’ailleurs donnait fort sur l’apéritif offert pour la circonstance, le vin de l’Amourier (du Minervois cette fois-ci) se liait parfaitement à la pissadalière, aux fraises du jardin,

Et dire qu’il est de mauvaises langues pour penser que la littérature est une aventure dépassée, fatiguée et poussiéreuse…

Pour s’en dissuader définitivement…poussez la porte…elle se trouve non loin d’un Mûrier, solitaire et exilé, et qui retrouve là une belle occasion de justifier sa présence.

Yves Ughes

Publié dans le Patriote Côte d’Azur

22:46 Publié dans Dans les turbulences | Lien permanent | Commentaires (0)

Alain Freixe & Anne Slacik – Arbres et neiges, l’hiver

Les Cahiers du Museur ont assuré l’édition originale non paginée de ce texte manuscrit par Alain Freixe et accompagné de 6 peintures d’Anne Slacik sur 5 feuillets d’Arches de 270g.

Les Cahiers du Museur ont assuré l’édition originale non paginée de ce texte manuscrit par Alain Freixe et accompagné de 6 peintures d’Anne Slacik sur 5 feuillets d’Arches de 270g.

La vignette originale de couverture est de Martin Miguel. L'ouvrage est présenté sous un étui toilé violine de format 20x28cm sorti des ateliers À fleurs de peaux de Claude-Adélaïde Brémond en 2005.

Les 13 exemplaires sont tous signés au colophon par l’auteur et l’artiste.

Prix unitaire de 450 euros

A propos d'Anne Slacik:

Anne Slacik est née à Narbonne (France) en 1959. Elle vit et travaille en région parisienne et dans le Gard.

Très nombreuses expositions personnelles et collectives en France et en Europe . Son oeuvre est présente dans quantité de collections publiques . Anne Slacik a travaillé avec beaucoup d'auteurs. Sa collection des livres manuscrits-peints compte plus de 120 titres. Une véritable "constellation"!Elle a publié une quarantaine d'ouvrages chez Fata Morgana, Aencrages, plus récemment chez André Benoit éditons...

Dans un entretien avec Benoît Lecoq, conservateur du Carré d'art à Nîmes, elle déclare : "je suis un peintre qui fait des livres. On peut les appeler « Livres de peintre », en reprenant la définition de Tériade qui récusait le terme de « livre illustré », puisque le livre de peintre est un livre qui engage entièrement le peintre. Pour moi, le texte n'est pas au second plan. Il doit y avoir rencontre ; on ne sait qui est au premier plan, qui a commencé : l'un est le support de l'autre. Même si l'idéal du livre réussi est toujours à venir, on peut tenter de croiser les choses au point qu'on ne puisse plus les dissocier. Ceci dans la plus grande liberté. Mais il n'y a pas de fusion pour autant. La rencontre est un jeu autrement subtil et difficile."

"Quelques auteurs ont voulu donner à leur écriture un élan ou des inflexions plastiques : ils ne réussissent qu'à montrer l'impuissance de notre alphabet à devenir visuellement expressif. Seuls, les auteurs américains le font au moins avec naturel. Mais sans doute le problème n'est-il pas de donner à notre graphie une allure qui n'est pas dans sa nature : à quoi bon ? Puisqu'Anne Slacik réussit à faire du livre peint l'espace révélateur de l'évènement poétique."

Bernard Noël

19:10 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (1)

29/09/2006

Alain Freixe & Maria Desmée – Comme on tombe amoureux

Texte d’Alain Freixe manuscrit par l’auteur accompagné de 2 gravures et 3 peintures de Maria Desmée. Publié dans la collection à la main petit format des éditions L’Attentive en 2006 sur Vélin d’Arches et sous couverture rempliée ornée d’une vignette de Maria Desmée. Format 17,20 x 22cm.

Prix unitaire : 230 euros

A propos de Maria Desmée:

Maria Desmée est née en roumanie en 1952 où elle fait des études d'art et de littérature. Peintre et graveur, elle vit et travaille en France de puis 1982. Nombreuses expositions en France et aux Etats-Unis, participations à des salons, collaboration à des éditions de livres avec des poètes qu'e'lle accompagne en image.

Gilbert Desmée a écrit à son propos : "La peinture de Maria Desmée est non-figurative, mais loin d'une abstraction, elle nous parle de feu, de roche, de faille, de fusion, d'arrachement, de pénétration, de rencontre, d'émotion, de sentiments, d'infimes moments de vie et, naturellement, de l'être dans ce qu'il a de pénétrant, de sa faiblesse, de sa grandeur, de ses incohérences, de ses désirs et de ses jouissances."

17:15 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : r

Alain Freixe & Martin Miguel – Dire Non

Ces 36 exemplaires, présentés sous jaquette papier calque , sont signés au colophon par le poète et l’artiste.

Prix unitaire : 65 euros

15:55 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0)

Balise 5

"La réalité sans l'énergie disloquante de la poésie, qu'est-ce?"

René Char

15:10 Publié dans Balises | Lien permanent | Commentaires (0)

28/09/2006

Alain Freixe & Martin Miguel - Temps disjoint

Poème d'Alain Freixe en regard d'un bâti courbe de béton, suie et huile de lin de Martin Miguel. Présenté dans un encadrement en bois naturel de format 30 x 30 cm. Réalisés en 2006, les 33 exemplaires sont signés au colophon par le poète et l'artiste.

Poème d'Alain Freixe en regard d'un bâti courbe de béton, suie et huile de lin de Martin Miguel. Présenté dans un encadrement en bois naturel de format 30 x 30 cm. Réalisés en 2006, les 33 exemplaires sont signés au colophon par le poète et l'artiste.

Prix unitaire: 500 euros.

A propos de Martin Miguel:

« Né le 14 février 1947à Nice, Martin Miguel a fait ses études à l'Ecole des arts décoratifs de Nice. Renvoyé en même temps que Dolla et Maccaferri et pour les mêmes raisons, il passera son diplôme aux Beaux-arts d'Aix-en-Provence. Dès son retour du service militaire, en 1968, Miguel travaille avec Alocco, Dolla et Maccaferri et se retrouve avec eux dans le groupe INterVENTION. Puis il fonde le Groupe 70, avec Charvolen, Chacallis, Isnard et Maccaferri. Le travail de Miguel s'oriente dès le début sur des préoccupations de mise en espace jouant sur le manque ou la rupture, et dans lesquelles les objets et outils de l'art ne sont jamais pris comme données évidentes. Outils, supports, pigments, modèles sont à la fois ce dont le peintre se sert pour construire les objets plastiques et ce que les objets lui permettent de construire. Ainsi de "L'Espace mental" de 1968 construit autour d'une découpe et d'un vide, aux montages de peinture et béton bâtis autour de fragments d'encadrements de portes et de fenêtres de ces dernières années, son travail creuse l'une des problématiques en raison desquelles s'étaitconstituéleGroupe70. » Raphaël Monticelli

« L’œuvre de Miguel est une source de poésie : elle crée, à l’intérieur de nos discours habituels, des trouées ou des absences que nous devons apprendre à combler » Raphaël Monticelli

Retrouvez Martin Miguel sur le site amourier.com

15:45 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0)

26/09/2006

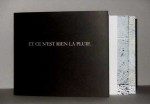

Alain Freixe & Yves Picquet - Et ce n'est rien la pluie

Et ce n’est rien la pluie

Et ce n’est rien la pluie

Edition originale – non paginée constituée de 6 feuillets en triptyque

Texte de Alain Freixe - huit peintures de Yves Picquet

14 exemplaires sur vélin d’arches 250 g.

Présenté dans un étui réalisé par les ateliers Dermont Duval. Format 16,5x19,5 cm.

Tous les exemplaires sont signés au colophon par le poète et le peintre

Année d’édition : 2006

Prix unitaire : 425 euros

A propos d'Yves Picquet:

Parallèlement à son travail d'artiste peintre, Yves Picquet poursuit une activité d'éditeur à l'occasion de rencontre avec différents poètes, peintres et musicien.

En 1982, naissent ses premiers livres d'artistes, réalisés pour la plupart en sérigraphie y compris le texte.En 1986, il crée les Editions Double Cloche ; nom volontairement provocateur, emprunté à un format de papier. A ce jour, il a réalisé une trentaine d'ouvrages avec des artistes tels : Jacques Ancet, Françoise Ascal - Gilles Baudry – François Béalu – René Depestre – Pierre Dhainaut - Joël Frémiot - Alain Freixe - Gaston Jung - Emilienne Kerhoas - Werner Lambersy - Luc Larmor - Gagriel Le Gal - Jean Picquet - René Pons, François Rannou - Patrice Roturier - Erwann Rougé - Pierre Torreilles.

De ces rencontres naissent des livres d'une approche et d'une conception à chaque fois différente ou chaque ouvrage a son histoire et ses règles de jeu que les auteurs se donnent au départ. Ces livres élaborés ensembles tant dans leur forme que dans leur contenu, se répondent au fil des mois jusqu'à la création d'un livre d'artiste Papier, format, typographie, poèmes et estampes deviennent un tout.

Ces livres d'artiste sont entièrement conçus à la main dans son atelier de Plouédern dans le Finistère et tirés en moyenne à 25 exemplaires sur papier chiffon.

Rendez-vous sur son site : http://perso.wanadoo.fr/yves.picquet/pages/accueil

16:55 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (1)

25/09/2006

Balise 4

« Ange et muse viennent du dehors. L’ange donne des lumières. La muse donne des formes (…) En revanche, le duende, c’est dans les ultimes demeures du sang qu’il faut le réveiller (…) le duende blesse et dans la guérison de cette blessure qui ne se ferme jamais réside l’insolite originalité d’une œuvre. »

Federico Garcia Lorca

23:08 Publié dans Balises | Lien permanent | Commentaires (0)

24/09/2006

Jean-Marie Barnaud : Les enjeux du poème

( Il s'agit là du texte d'une conférence prononcée lors du Festival international de poésie de Taipei en 2003 où Jean-Marie Barnaud et Jean-Pierre Siméon avaient été invité pour représenter la France)

Mesdames, Messieurs,

Je veux tout d’abord remercier les organisateurs du Festival international de poésie de Taipei pour leur invitation, et vous dire combien je suis sensible à l’honneur que l’on me fait de me donner ainsi l’occasion de parler de mon travail d’écrivain et de poète. Je tiens aussi à vous remercier tous pour votre présence.

I. Une tâche redoutable.

C’est une tâche redoutable que de parler de son rapport à l’écriture, et cela pour trois raisons.

La première tient à ceci que celui qui écrit n’est peut-être pas nécessairement le mieux placé pour parler de son travail. Pourquoi ?

C’est maintenant une idée assez répandue dans la création littéraire, et particulièrement en France, que, selon l’expression du romancier Claude Simon, on n’écrit jamais qu’au “ présent de l’écriture ” ; cette formule résume bien l’idée qu’écrire représente en soi une aventure dans laquelle l’écrivain se risque, sans avoir peut-être au départ d’autre projet que celui d’écrire, tout simplement, et non pas, comme on pourrait l’imaginer, d’écrire sur ou à propos de quelque chose. Idéalement, ce serait l’acte d’écrire, chaque jour remis sur le chantier, qui, à mesure que l’on avance, dessine les contours d’un projet qui, peu à peu, s’invente et invente sa propre forme littéraire.

Il faut donc, il me semble, peut-être plus de naïveté que de véritable maîtrise, pour se lancer dans ce que je nommais une “ aventure ” ; et cette naïveté, comparable en un certain sens à la liberté, et en apparence au peu de sérieux, d’un enfant qui joue, semblerait à priori incompatible avec ce retour sur soi que présuppose l’interrogation sur la nature de sa propre pratique de la poésie.

La deuxième raison tient au fait que la plus grande partie de la poésie française moderne et contemporaine, et cela globalement depuis la fin du 19ème siècle, et ensuite sous l’influence du Surréalisme, s’est libérée, et parfois violemment, des formes traditionnelles et classiques de la poésie, s’affranchissant ainsi, par exemple, des règles de la versification. Cela ne veut pas dire qu’il n’y ait pas, dans la modernité poétique française, des courants, voire des écoles, face auxquels chaque poète peut se situer, ou envers lesquels il peut reconnaître sa dette, même s’il n’a sans doute pas toujours une conscience claire des influences qu’il a reçues, mais cela veut dire que c’est solitairement en quelque sorte que chaque poète cherche sa voie, dans cet espace ouvert et sans contrainte que représente pour lui la langue qu’il travaille, - ou qui, pourrait-on dire tout aussi bien, le travaille. Et cela le conduit aussi, nécessairement, à lire de façon différente les poètes du passé qu’il admire.

Mieux encore : la poésie contemporaine prétend trouver assez souvent sa légitimité dans un mouvement de soupçon à l’égard des formes antérieures ou immédiatement contemporaines de la poésie, ce que résume bien la formule de la poétesse allemande Ingeborg Bachmann : “ Là où aucun soupçon et où, de ce fait, aucune problématique réelle n’existe chez le créateur, là je le crois, ne peut naître de poésie nouvelle ”.

Bien évidemment cette attitude soupçonneuse ne peut pas ne pas conduire le poète à s’interroger sur la nature de ce qu’il a produit. Cette nécessité n’est qu’apparemment contradictoire avec la revendication de naïveté dont je parlais plus haut. Il me semble que la création poétique est sans cesse tiraillée entre ces deux attitudes : d’une part la spontanéité d’un mouvement de libération et d’invention et d’autre part le retour sur soi qui correspond à une interrogation sur les pouvoirs de la poésie à dire le monde avec justesse.

En tous les cas, et c’était le sens de cette seconde remarque, il est difficile de parler de l’aventure, en partie solitaire, qu’on est entrain de vivre.

La troisième raison tient à la nature même de la poésie et à la difficulté dans laquelle on se trouve dès qu’on veut la définir sans se limiter aux seuls critères formels ou rhétoriques très aléatoires, et à l’intérieur desquelles elle ne s’est d’ailleurs jamais laissé enclore. Je crois que la poésie, quand elle se fait entendre, se fait toujours entendre comme la voix d’une énigme ; c’est du reste à travers ce même caractère d’énigme que l’un des plus grands initiateurs de la modernité, Baudelaire, se caractérise lui-même, lorsqu’il se présente sous la figure emblématique de “ l’étranger ” …

Ainsi la poésie est-elle plus quelque chose vers quoi l’on se tend, comme on le fait lorsqu’on se dresse pour prendre la mesure d’un horizon peut-être inaccessible ; et ce que le poète peut faire de mieux, dès qu’on lui demande de parler de son travail, c’est d’évoquer l’expérience qu’il a de cette tension et les quelques raisons qui le poussent à poursuivre son entreprise, même si les poèmes qu’il écrit lui semblent toujours en deçà de l’horizon qu’il voudrait atteindre.

C’est bien cette tension, il me semble, que signale Arthur Rimbaud dans son poème “ Phrases ” :

Quand le monde sera réduit en un seul bois noir pour nos quatre yeux étonnés – en une page pour deux enfants fidèles – en une maison musicale pour notre claire sympathie, - je vous trouverai.

.

II La parole engage

Les quelques mots qui précèdent pourraient peut-être laisser penser que l’activité de l’écriture se résume pour moi à un jeu ou à un enjeu intellectuels dans lesquels la réalité du monde serait facilement mise entre parenthèse. Hypothèse, bien entendu, tout à fait contraire à mon expérience. Je n’ai jamais considéré ce travail comme une activité séparée du monde, de l’existence quotidienne et de l’Histoire.

Je crois même que, lorsqu’elle est vraiment exigeante, la parole poétique engage notre vie.

Et, pour mieux faire entendre ce que je veux dire par là, je voudrais d’abord exposer les rapports parfois contradictoires que j’entretiens avec l’écriture.

D’abord, une contradiction fréquemment vécue par moi entre deux types d’ activités : d’une part, donc, celle de l’écriture, celle du poète que je m’efforce d’être et qui s’impose des heures d’immobilité à sa table de travail ( écrivant, relisant à voix haute, gommant, écrivant à nouveau, relisant, etc. ), souvent pris par cet exercice au point d’en oublier le temps qui passe, et parfois aussi, du reste, impuissant à rien écrire qui vaille, un œil fixé sur la feuille, tandis que l’autre voit le dehors où les entreprises du corps sont plus sereines et rayonnantes, le grand air, la lumière ; et, d’autre part, des engagements plus physiques, comme, par exemple, la navigation à voiles, ou encore la marche en montagne, ou la compagnie des amis. Or, en plein milieu de ces activités qui me comblent aussi, voici que je me demande soudain si je ne suis pas en train de démériter de l’écriture, si je ne trahis pas le poème en attente, s’il ne me faudrait pas bien vite rentrer à l’abri, verrouiller toutes les issues, et me consacrer au seul métier, au seul service nécessaires, celux qui veulent que nous traquions le vrai dans la parole.

Je crois bien que je mourrai sans avoir pu résou¬dre vraiment la contradiction. Possible, certes, que selon une idée conventionnelle les activités du corps nourrissent le travail du poète — et réciproquement.

Cela dit, il m’est même arrivé de penser malgré tout qu’il y avait peut-être un piège dans l’écriture, comme si je craignais que nous autres, les poètes, ayons fini par céder un peu complaisamment à une mode, étant entrés par le poids des choses dans une sorte de confrérie¬ qui, il est vrai, en vaut bien d’autres, et entrés... faute de savoir vivre mieux, au plus près des choses, peut-être.

Et pourtant je reviens toujours à la table, cer¬tain que je me dois quand même à je ne sais quel “autre” encore qui, en ce lieu, me réclame, assuré qu’il me faut absolument donner sa chance à une voix qui m’habite en secret, et combler ce vide, ce rien, dont la feuille est le signe.

Ajoutons, pour être tout à fait honnête, que j’éprouve aussi à cet exercice de poésie, et lorsque le résultat me semble accompli, une joie vraie et pleine, et irréduc¬tible à toute autre — même si, très vite, le poème ou la page achevés me deviennent étrangers et s’éloignent de moi comme fait la peau après la mue.

Et tout est à reprendre; et tout recommence...

L’inconfort de cette pratique m’a toutefois imposé quelques règles de déontologie à usage personnel, et auxquelles je crois n’avoir jusqu’à présent jamais dérogé, dont la principale est de ne jamais écrire par pure convention, l’écriture devant tou¬jours pour moi se refuser, sauf à trahir l’essentiel, aux prouesses des savoir-faire, et ne tenant sa légi¬timité que de cette évidence : la parole engage.

Voici un exemple pour illustrer cette idée :

dans Sous l’écorce des pierres, livre qui date de 1983, on peut lire ces vers :

Dans la faille du temps

Irons-nous à la mort

Comme de bons marcheurs

A grandes foulées vers l’incendie

Sourds aux écorces qui pourrissent

Ce poème pose la question: irons-nous à la mort comme de bons marcheurs. Mais j’avais d’abord écrit : nous irons à la mort comme de bons mar¬cheurs, dans une sorte d’enthousiasme lyrique, et en conclu¬sion d’un poème que j’avais longtemps porté en moi et dont l’achève¬ment m’avait en quelque sorte libéré.

Cependant, une fois l’émotion de la création évanouie, la forme affirmative m’est apparu d’une grande prétention; et, des exemples cruels autour de moi m’ayant rap¬pelé à la réalité des choses, je me suis rendu compte que la vie pouvait bien me réserver un jour la mauvaise surprise de me mettre dans l’incapacité d’assumer jusqu’au bout cette parole. Et pourtant la relecture du poème me confirmait toujours dans le sentiment que l’affirmation semblait “esthétique¬ment” pertinente…

J’ai hésité, je m’en souviens, de longues semai¬nes entre l’une et l’autre formule, et je ressens encore le soulagement que fut, en fin de compte, la décision de choisir la forme interrogative, celle du doute : c’est que les préoccu¬pations esthétiques avaient dû se soumettre aux impératifs d’une voix intérieure qui me disait que, sur cette question, je ne pouvais rien affirmer sans me mentir à moi-même, et par là, sans risquer d’ôter à mon poème la seule valeur à laquelle il devait prétendre.

Et je pense aujourd’hui que cette exigence de fidélité est sans doute l’une des rares choses qui justifient l’activité poétique devant les malheurs du temps.

III Témoigner aussi du monde

Ce que j’ai dit jusqu’à présent pourrait laisser croire que mon rapport à la poésie se satisfait à bon compte des tours et des détours d’un débat intérieur centré sur soi, comme si l’enjeu de l’écriture pouvait se résumer à l’expression d’une aventure, d’une affaire personnelles.

Cette vision étriquée des choses, cet écho lointain d’un vieux romantisme exsangue et qu’on pourrait voir à l’œuvre chez des écrivains qui, comme le dit ironiquement Rimbaud, “ se proclament auteurs ” et tirent vanité de cette posture, est certainement celle que la poésie de notre temps récuse avec le plus de force, tant les soubresauts de l’Histoire des deux ou trois générations qui nous précèdent n’ont cessé de remettre en question nos prétentions à quelque maîtrise que ce soit, comme aussi bien notre confiance dans la pérennité de nos valeurs.

Bien des voix se sont élevées pour amener nos consciences à plus d’humilité, et la poésie à une tâche plus juste et donc plus humaine.

J’en citerai trois.

Nous avons entendu le philosophe Adorno, par exemple, refuser toute légitimité à la poésie au nom du tenace sentiment de culpabilité de tous ceux qui ont survécu à la Shoah ; nous avons entendu des affirmations aussi sévères et définitives que celles du poète Paul Celan qui écrit dans une lettre : “ Nous vivons sous des cieux sombres, et il y a peu d’hommes. C’est pourquoi aussi il y a peu de poètes ”. Nous savons, comme l’écrit Bertold Brecht, que la cruauté de l’Histoire rend le plus souvent incongrue, ou inacceptable, ou tout simplement impossible, l’expérience et l’expression d’un contact innocent avec le monde, dont parfois cependant nous rêvons encore : “ Qu’est-ce donc que ces temps, écrivait-il, où il est presque criminel de parler des arbres, dès lors que cela implique qu’on fasse silence sur tant de méfaits ? ”

Depuis les périodes que ces trois citations évoquent, c’est-à-dire depuis la fin de la dernière guerre mondiale, je ne vois pas que l’Histoire ait cessé de montrer ici et là ce visage de la terreur. Et la question de Brecht est toujours pertinente : oui, Qu’est-ce donc que ces temps que nous vivons ? “ Pourquoi des poètes en ces temps de détresse ? ” C’était aussi, n’est-ce pas, la question de Hölderlin.

Or le poète que je m’efforce d’être en étant fidèle au réel et au monde tel qu’il est, se sent aussi requis de porter témoignage de ce qui vient à lui dans la rumeur de l’Histoire. Certes, je ne prétends pas être capable de me risquer à la hauteur de “ ces hommes ” dont Celan dit qu’il sont en si petit nombre. Et cependant il me semble qu’aucun poème ne serait légitimé si la parole ne s’ouvrait pas aussi à la douleur du monde, si elle ne se laissait pas traverser ou travailler par elle, si elle n’acceptait pas de se laisser interroger par elle, de se laisser remettre en question sous la violence de cette douleur, quitte à avouer sa propre impuissance à témoigner de façon juste, quitte à être abandonnée au silence.

On trouvera dans certains de mes poèmes des échos à ces propos, comme un questionnement toujours présent à l’horizon de mon travail. Je vous en donnerai deux exemples :

How even to say

Sweetness

When the air

Everywhere around us

Bursts

And falls back into cinders

When it is sand that is poured

By cartloads

Over the faces and hands

0f supplicants

When the pains of plowing look only

To death

Beneath its mask of steel

When we go forward and only dig

Graves

So little time had they left

To live

On the sharp edge of hours

So little time

Yes

To weigh as if barely a parasol

On the sand

When the gleaner has passed

And thus,

Weighted with his load of bone and rneat,

He wondered

From where the final burden would come

And so he took stock of those who would unseal his gaze

While the sun still

llluminated him

And the soft skin of time

Passed over him.

But what new silence

Forces our lifeless eyes

Further into shadow

Women of amber skin

Who in the bedroom were leaning

The eyes closed

You who were bending

As the bullrushes yield

To the pressure of the wind

Women suddenly playful

In love

And strong

As a torrent that trembles

Sun women

Is it truth that now

Insulting the earth

They tear you apart

Ripping out of your skin,

Under the bludgeons of fear,

The secret of the sources

(a God,

so they say,

also sees that)

Un autre extrait d’un livre intitulé Aux enfances du jour, et qui est à la fois une interrogation sur les pouvoirs de la poésie face aux malheurs de l’Histoire et sur les pouvoirs de la force quand elle atteint les humbles.

Il n’y a pas d’oiseau

Dans la main sourde

Des forts

Que plombe le mal

Nécessaire

Et qu’y pouvons-nous

Si c’est la loi d’airain

Qui gagne encore

Avec ses chiffres pour flambeau

La force passe sur les villes

Comme le maître de la nuit

Sa poudre d’or entre les doigts

Et pour sa gloire

Elle fait le compte de ses morts

La force n’aime pas

Qu’on trouble ses rivières

Elle sait la rigueur des temps

Le goût amer que laisse aux pauvres

La défaite

Elle voit bien que par ici

On ne joue pas

Elle compatit et rend hommage

À ceux qui vont à petits pas

Jusqu’à la tombe

Elle a pour elle ses raisons

Elle sait faire propre

Quand il faut

(…)

“ Frères humains qui après nous vivez ”

Le bras des forts vous couchera

D’un seul revers

Au lit des mêmes fosses

N’en déplaise au poème

À sa clarté d’aurore

Comme une audace à se tenir

Une bonté

On dit que c’est ainsi que va l’Histoire

Elle lance au galop ses pur sang

Et jamais ne se courbe jusqu’à terre

Laissant aux humbles

Le souci

De retourner chaque matin

Le sablier

Bien entendu, la question demeurera toujours ouverte de savoir jusqu’où la poésie peut s’engager sans donner le sentiment d’utiliser pour son propre compte, de mettre à son service, la souffrance des autres, de transformer l’Histoire en représentation esthétique.

Il ne s’agit pas de parler pour ceux qui n’ont pas la parole, ni de jouir du spectacle de sa propre représentation. Il s’agit de témoigner, aussi justement qu’il est en notre pouvoir, de ce qu’est aussi le monde dès qu’il montre ce visage négatif.

Je lisais, il y a peu de jours, cet autre texte de la poétesse Ingeborg Bachmann. Je vous le livre comme l’exemple d’un idéal qui pourrait légitimer un projet d’écriture, quels que soient, bien entendu, la taille et la force de chacun :

La tâche de l’écrivain ne peut pas consister non plus à nier la douleur ni à effacer ses traces ou à leurrer son lecteur en dissimulant son existence. Il doit au contraire prendre la mesure de sa vérité et la rendre effective encore une fois, afin que nous puissions voir. Car nous voulons tous devenir voyants. Or seule cette douleur secrète nous rend sensibles à l'expérience, en particulier à celle de la vérité. Nous disons très simplement et très justement, quand nous nous trouvons dans cet état, cet état lucide, douloureux, dans lequel la douleur devient féconde: mes yeux se sont dessillés. Nous ne disons pas cela pour exprimer le fait que nous percevions une chose ou un événement extérieurs, mais parce que nous comprenons ce que justement nous ne pouvons pas voir. Voilà ce que l’art devrait réaliser: réussir, dans ce sens-là, à nous dessiller les yeux.

Conclusion

Tout ce que je viens de dire se résumerait à cette évidence si simple que “ nous ne sommes pas seuls au monde ”.

Or ce monde que, donc, nous partageons avec les autres - et le seul moyen de ce partage, et y compris dans le travail des hommes, ce sont la langue et la parole, qui sont notre commune mesure à tous - ce monde, comment ignorer aussi qu’il est un espace de découvertes, d’inventions, d’étonnements, de surprises, et d’amour encore, amour offert comme une main tendue. Et dont la poésie est tout autant comptable que du reste.

La rumeur du monde n’est pas faite que du sang et des larmes. Elle porte, cette rumeur, aussi, comme la part solaire de leur Histoire, toute la générosité des hommes, cette générosité qui n’en a jamais fini dans son effort pour s’opposer aux forces d’oppression et de destruction, et pour imaginer l’avenir.

Résister contre ces forces négatives, refuser, c’est-à-dire inventer les conditions de la joie depuis la douleur, et contre le désespoir qui menace, c’est un bel enjeu pour le poème. C’est même peut-être le seul.

Et c’est à quoi aussi le poète s’attache, dans son travail sur la langue.

La langue est bien le premier lieu de notre résistance. C’est parce qu’il peut y avoir du “ jeu ” dans la parole – au sens à la fois de “ to play ” et de “ to loosen something up ” – que le poète peut entrer dans cette résistance, et créer par là même les conditions d’une liberté. Alors notre monde est humain. Il vibre à nouveau de toute la profondeur de son énigme. ; il peut être offert aux autres comme la grande chance de toute une vie.

Il ne s’agit pas pour nous d’aimer la poésie, ni de goûter des poèmes. Il s’agirait d’être capable d’écrire des poèmes qui nous rendent le monde habitable.

Je n’ai pas, bien entendu, la prétention d’avoir jamais atteint un tel objectif. Cependant c’est toujours lui qui me semble légitimer l’écriture.

“ Là où nous sommes, disait René char, il n’y a pas de crainte urgente ”, et j’aime à entendre dans ce nous l’affirmation d’une communauté qui est à la fois celle des hommes et celle des poètes, - et peut-être est-elle celle des hommes parce que c’est précisément celle que, par sa puissance de résistance, la langue des poètes a pu inventer, une communauté qui s’organise depuis le questionnement de la langue, et que le poème offre en partage comme une parole d’amour, et comme l’espoir d’un devenir..

“ Donner parole, dit Pantagruel, un personnage du vieux Rabelais, est acte des amoureux ”.

Donnons-nous donc parole, et alors l’on pourra, oui, redire avec René Char : “ Là où nous sommes, il n’y a pas de crainte urgente ”.

Tu ouvres la fenêtre

La nuit a lessivé le ciel des rues

Tu ne sais comment nommer cet écheveau

des antennes des fils des tuyaux

luisant sur le vernis des ardoises

Le tout proche se dédouble

tressaute dans la brume jusqu’aux lointains

sur les colliers de feux et de balises

tendus sur le vide

jusqu’aux tours inertes

que midi n’a pas encore jetées

les unes dans les autres

suspendant aux nuages les branches nues

les réverbères la muraille d’en-face

le flot des voitures

et la foule minuscule

Mais ce qui vient en gloire dans le petit jour

a-t-il jamais manqué aux errants

La lumière la fidèle dresse comme une poursuite

sur la ville

le flambeau de son soleil tout rouge

Pas étonnant que chante le colosse de Memnon

sous cette main gracieuse

Et c’est la même qui coule jusqu’ici

passe ses doigts sur le ciment

laisse traîner sa chevelure sur les vitrages

les cheminées d’usine les tubes d’acier bleus

découpe en plans multiples les redents

les arêtes vives des immeubles

jetés comme des falaises

sur le glacis des rues en bas dans l’ombre

Puis elle se fond dans les vapeurs qui montent

noyée sous les éclats cinglants

des vitrines et des feux

dans la rumeur mécanique

Si frêle et si discrète qu’on perd sa trace

au long du jour où l’on avance courbé

Mais elle persiste la clarté

comme en hiver

dans les collines ou les squares

la neige de la nuit montre

les arbres nus

et la sagesse des oiseaux

Toujours juste la constante

venue du bleu lointain

beauté sans faille

comme un couteau

elle tranche à vif dans le noir

Tu lui souris

Le monde est sauf

© Jean-Marie Barnaud

19:55 Publié dans Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (0)

20/09/2006

Michel Balat : Don Quichotte le scribe

Il semble qu’on traite habituellement Don Quichotte à la légère. Peut-on penser sérieusement qu'un tel personnage aurait traversé les siècles sans porter en lui quelque chose d'essentiel ? Il est vrai qu'on pourrait considérer sa folie comme celle que tout homme porte en lui, mais je pense que cela ne suffirait pas à en faire une référence. Je voudrais proposer un hypothèse : don Quichotte est le chevalier du désir. Il y a en nous (ou hors de nous, ou les deux à la fois,) ou encore chacun de nous est dans, un « idiolecte », une langue qui est la sienne, ou du moins dans laquelle il réside et qui fait sa singularité. L'idiolecte n'est pas directement accessible, il est une abduction nécessaire, si j'ose dire. L'idiolecte comme « fondement » d'abductions ? Oui, sans doute, mais encore faut-il pouvoir les inscrire, ça ne résout rien. Opposer l'idiolecte à ce qu'il faudrait sans doute appeler le « polylecte » (le « lecte » de plusieurs) ? Sans doute aussi, en songeant qu'on se soumet au polylecte et que sans doute même, c'est de lui que procède l'idiolecte, qui est toujours là. Cela fait de l'idiolecte un polylecte singulier, celui, bien entendu, du museur. Alors, comme il procède de l'autre, du poly, sans doute a-t-il du coup une vocation à pouvoir être repris en charge par le poly. En introduisant le scribe, voici une formule : le scribe inscrit comme polylecte l'idiolecte du museur. L'idiolecte comme langage du désir ?, donc inaccessible, c'est pourquoi il ne peut s'inscrire qu'en polylecte. Mais le caractère idiolectal doit passer par l'agencement des mots et des phrases, la fameuse « rencontre entre des mots qui ne s'étaient jamais rencontrés ». L’autre jour à l’hôpital Hyères nous avons eu l'occasion de travailler avec un homme qui avait eu un trauma crânien suivi d'un coma relativement bref. Il se trouve que cet homme avait la difficulté suivante : il était incapable d'exprimer quelque chose parce que les mots qui venaient et qu'il s'entendait dire, n'étaient jamais adéquats. Les phrases étaient bien construites, son vocabulaire était riche, mais tout se passait comme s'il souffrait d'une sorte de jargonophasie. En fait il n'en était rien, du moins sur le plan de son état cérébral : c'était une sorte de jargonophasie psychique, si ce n'est que, contrairement à la jargonophasie, rien chez lui ne soulevait le rire, on sentait bien plutôt avec force et intensité son drame intérieur, nous pouvons inscrire ici le terme « idiolecte ». Par contre, et c'est là ce qui est remarquable, il était parfaitement capable de décrire ce qui se passait globalement dans sa pensée, cette fuite des mots, etc. Au bout d'une heure il était épuisé de ne pas parvenir à ce qu'il voulait dire et il propose alors d'arrêter. Pour des raisons qui m'échappent, nous n’avons pas voulu et nous avons ainsi continué quelque temps jusqu'au moment où, alors qu'il prononçait certains mots (je n'ai pas hélas retenu lesquels, mais je crois que ce n'était pas vraiment essentiel) il s'exclame tout à coup : « Ah, non, ça non, ce n'est pas ça que je veux dire ». Nous avons alors pensé qu'il avait fait un grand pas puisqu'il arrivait pour la première fois à mettre en rapport cet état intérieur de pensée avec la visée intentionnelle, ce rapport étant exprimé par la phrase en question (polylectale). En somme il arrivait à introduire une discontinuité signifiante dans la continuité de son musement « auto-scribé ». Je crois qu'il y a plein de choses à inférer de là. Pour lui, ça a été une vraie découverte. Trois ou quatre jours après, il était encore sous le choc de ce qui s'était passé. Le romancier, qui a tous les droits, nous livre l'idiolecte de don Quichotte : c'est la masse des écrits sur la chevalerie errante. Et don Quichotte, comme chacun de nous, mais, lui, de façon conséquente, se fait le défenseur de son idiolecte. Nous, nous sommes toujours prêts à en rabattre sur notre singularité idiolectale au profit d'une communauté de pensers, d'une identification, d'une imitation (au sens que donne à ce terme Gabriel de Tarde). Or don Quichotte, lui, ne cède jamais ! Il se pose dans le monde comme idiolectal et, faisant ça, il s'abandonne à l'errance, à la tuché, à la rencontre. Cela fait de lui cet homme qui polarise autour de lui le désir de tous autres. Rappelons-nous le Duc et la Duchesse qui se présentent comme voulant se moquer d'une sorte de fou, mais qui se retrouvent au bout du compte totalement pris dans le désir de don Quichotte, au point même où ils sont amenés à donner un poste de gouverneur à Sancho. D'ailleurs, don Quichotte mourra lorsque l'Étudiant le mettra dans la nécessité de renoncer à son désir pour être conséquent avec ce désir même. Mais, direz-vous, et les Moulins à vent ! C'est là que don Quichotte se montre pour ce qu'il est, un vrai, un authentique pragmaticiste. Il voit des géants et mobilise ses possibilités d'action en conséquence. Il va « à la rencontre » et, conséquent avec ses concepts, il tâte du « géant » et note qu'il y a parfaite cohérence, totale adéquation. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Sancho est dans l'imaginaire alors que don Quichotte traite le « réel» (au sens de Lacan) par le symbolique, d'une façon pragmaticiste. Pourquoi Sancho est-il dans l'imaginaire ? Pour la simple raison qu'il est paysan et que (comme pour les moutons) les Moulins à vent, qui venaient d'être introduits en Espagne peu avant le moment du récit, sont pour lui déjà familier, alors qu'ils sont du « réel » pour don Quichotte. Et c'est parce que ce dernier est conséquent avec son idiolecte qu'il repère abductivement des géants. Mais, répéterez-vous, c'étaient des Moulins à vent ! Ah, cher lecteur, il faudra donc que je vous laisse dans un monde où le rêve est échappatoire. Dans celui de don Quichotte, comme, je l'espère, dans le nôtre, le rêve est dans le monde, que le musement idiolectal construit. Il y a un univers entier entre « prendre des Moulins à vent pour des géants » (ce qui est une abduction parfaitement raisonnable, et qui donne lieu à une position pragmaticiste chez don Quichotte) et « prendre des vessies pour des lanternes» (qui est une croyance immodérée dans l'imaginaire, dans l'univers du même). Évidemment, tout ça mériterait d'être précisé et argumenté, mais il semble qu'en somme, don Quichotte est la représentation même de cette chose si mystérieuse, c’est-à-dire le désir du scribe. Quelle différence y a-t-il entre faire une assertion et faire un pari ? Ce sont tous deux des actes par lesquels l’agent se soumet délibérément aux pires conséquences si une certaine proposition n’est pas vraie. Seulement, lorsqu’il s’offre à parier, il espère que l’autre personne se sentira au même niveau de responsabilité que lui si la proposition contraire est vraie ; tandis que lorsqu’il fait une assertion, il souhaite toujours, ou presque, que la personne à qui il la destine sera conduite à faire ce qu’elle fait. (5.31) Si le désir du scribe est le désir des interprétants qui viendront, comme le suggère Peirce, il me semble que don Quichotte, lorsqu'il se place, en sortant de chez lui, face au monde en position d’« errant » qui désire ce qu'il va rencontrer, est une représentation quasi parfaite de ce désir. Peirce, puisqu'il dit qu’« asserter c'est toujours, ou presque toujours, souhaiter que l'allocutaire soit conduit à faire ce qu'il fait ». Faut voir le contexte, qui est celui d'une série de conférences sur le pragmatisme, et, au cours de la première, il indique ce qu'il entend par « practicalité ». Alors on voit bien ici que l'assertion « complète » met en cause directement l'interprète (les interprétants). C'est sans doute pour cela que le désir du scribe ne recouvre pas entièrement l'assertion comme telle, mais ne concerne que ce que l'interprète pourrait être conduit à faire. En cela il me semble que c'est le scribe qui est au coeur de la question pragmatique, c'est-à-dire la logique de l'abduction (comme l'a si bien vu Jean Oury). Le scribe ébauche l'assertion, mais l'assertion comme telle nécessite l'efficience de l'interprète (des interprétants : je précise, pour éviter la chosification de l'interprète qui est, pour moi, le lieu des interprétants, une fonction). Je laisse là ces élucubrations, mais il me semble quand même qu'il y a quelque chose dans tout ça qui permettrait, par exemple, de reprendre la question du délire, en affirmant que don Quichotte n'est pas délirant mais pragmaticiste. L'exemple que donne Danielle Roulot de cette jeune femme qui pense qu'elle délire parce qu'elle a entendu le psychiatre jouer de l'orgue dans l'église et qui maintient qu'elle délire alors même que le psychiatre jouait réellement ce jour-là dans l'église, — et que c'est bien lui qu'elle a entendu —, tendrait à montrer que si le délire a à voir avec une certaine position par rapport au réel (impossibilité de trouver des ressources imaginaires ou symboliques pour le « traiter »), il n'a par contre à peu près rien à voir avec la réalité. Or don Quichotte, lui, traite correctement le réel par le symbolique. Le seul « reproche » qu'on pourrait lui faire, c'est d'être quelque peu défaillant dans ses inductions (au sens de Peirce).

© Michel Balat

23:05 Publié dans Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (0)