08/10/2025

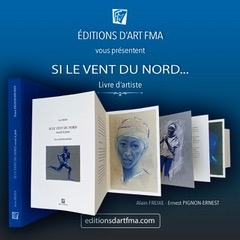

Présentation / Signature de Si le vent du nord... livre d'artiste Alain Freixe - Ernest Pignon-Ernest à la librairie Blaizot à Paris le 16 octobre 2025 à partir de 17h

16:21 Publié dans Du côté de mes interventions, Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernest pignon-ernest, éditions d'art fma

07/10/2025

Avec du ciel en plus, Esdée-Manie avec des collages de Gislaine Lejard, éditions Esdée

09:50 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0)

Lu 122- Pierre Reverdy / Pablo Picasso, Le chant des morts

Le chant des morts, ce cycle de poèmes écrits entre 1944 et 1948, fut publiés en 1948 par l’entremise de l’éditeur Tériade qui le tira à 270 exemplaire dont 20 HC. Ce grand format – 42, 5 x 32, 5 comprend 124 lithographies de Pablo Picasso qui viennent jouer avec, sérigraphiée, l’écriture manuscrite impérieuse de Pierre Reverdy.

Le chant des morts, ce cycle de poèmes écrits entre 1944 et 1948, fut publiés en 1948 par l’entremise de l’éditeur Tériade qui le tira à 270 exemplaire dont 20 HC. Ce grand format – 42, 5 x 32, 5 comprend 124 lithographies de Pablo Picasso qui viennent jouer avec, sérigraphiée, l’écriture manuscrite impérieuse de Pierre Reverdy.

Certes, nous n’avons pas ces grandes double page, ce papier d’Arches, le vermillon original ; certes, l’édition qu’en fait la collection Poésie / Gallimard est réduite au tiers de l’édition originale. Et donc certes, on pourrait trouver à redire. Finalement, on aurait tort. Puisque nous avons là, un des « livres de dialogue », selon l’expression d’Yves Peyré, majeurs de l’après-guerre, mis à la disposition du plus grand nombre, un livre réunissant ces deux grands « transformateurs de puissances » que furent Reverdy et Picasso à un moment où la catastrophe historique de la seconde guerre mondiale avait atteint l’humanité entière, où « la mort (était) à tout bout de champ / sur les cicatrices toujours rouvertes des étoiles ».

Sur plus de 120 pages à la simplicité nue et impérieuse de l’écriture manuscrite de Reverdy répondent les « balafres sanglantes » écrit François Chapon, de Picasso. Ses lignes épaisses, croix et ronds répliquent, encadrent sans limiter comme autant de poteaux d’angle les vers de Reverdy. A la lumière déchirée des mots de Reverdy répondent les injonctions des traits de Picasso : traits, Saetas, ces flèches/chants tirées au noir, à la véhémence du Nada que Reverdy tient en respect. Reverdy met le feu à la langue, les mots dans ses poèmes sont en flammes, ce sont ces brandons que Picasso met en rythme, page après page, dans ce chant des morts qui du chant à ce côté d’antiphonaire, cette opposition de timbres, cet agôn entre signes plastiques et signes graphiques, image et texte. Entre le rouge du sang et le noir de l’encre, la poésie chante plus haut et plus loin, hors du livre, elle plane magistralement sur la vie. C’est sa ligne de vol qui nous sollicite, quelque chose de singulier, autre chose que l’on entend, une autre musique, un autre tempo. L’œil, suspendu entre noir et rouge, se fait oreille interne. C’est elle qui perçoit ce chant des morts. Là est s’inversent les signes. Alors on voit tout le négatif nous faire don d’une émotion qui ranime en nous cette « santé du malheur » dont parlait René Char, quelque chose que le mot « vitalité» pourrait désigner aussi. Redresser, redonner vie, réjouir, il est des livres qui le peuvent. Ce Chant des morts en est un.

09:44 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, pablo picassi

Lu 121- Serge Pey, Mathématique générale de l'infini

Perdona’m aquesta paraula en la nostra llengua : Hola Serge amic ! Oui, pardonnez-moi ce salut à Serge Pey dans « la langue des chiens », cette langue si longtemps réprimée et que l’on parle des deux côtés des Pyrénées, langue dont on emprisonne aujourd’hui ceux qui avec elle entendent démocratiquement instaurer une république catalane.

Perdona’m aquesta paraula en la nostra llengua : Hola Serge amic ! Oui, pardonnez-moi ce salut à Serge Pey dans « la langue des chiens », cette langue si longtemps réprimée et que l’on parle des deux côtés des Pyrénées, langue dont on emprisonne aujourd’hui ceux qui avec elle entendent démocratiquement instaurer une république catalane.

Cette « langue des chiens », je l’entends dans bien des titres de livres publiés chez ceux que l’on nomme « petits éditeurs » dont le travail admirable porte la poésie d’aujourd’hui dans toute sa diversité et que Serge Pey a réuni dans ce fort volume de la collection Poésie / Gallimard qu’André Velter dans sa préface présente comme un « exercice d’incantations martelées, une pratique du dévoilement, de la déchirure, de la blessure vocalisée qui accroît infiniment le champ du réel tout en le forçant à trembler sur ses bases », Mathématique générale de l’infini. Je l’entends aussi dans bien des noms croisés au hasard des poèmes dans ces quelques 37 titres comportant plus de 150 bâtons, figures même de la poésie-action de Serge Pey : sardane et ses flabiols i tambouris, Argelès, Sant Cebrià, Pedro Soler, Tautavel, Canigou, la Têt, la Santa Espina…

Mathématique générale de l’infini, ceux qui s’étonneront de ce titre, c’est qu’ils ne savent pas danser la sardane, qu’ils n’ont aucune idée des pas courts, des pas longs, de leur nombre, des pas glissés, pointés ou sautés : « deux fois nos pas courts / et deux fois nos pas longs / pour allonger l’infini / d’un pas plus grand que lui ». Le poète est un danseur. Un danseur mathématicien. Il compte avec ses pieds, tourne sur place, lève les bras au ciel, convoque et révoque l’infini, le rapproche et l’éloigne, l’accueille et le renvoie. « La sardane des chiens puisque tel est notre nom/ dans les camps / de l’autre côté », comme les poèmes de Serge Pey, sont des pièges à infini. Poète, il sait tordre la langue et l’arracher à tous les conformismes qui la menacent, l’avachissent et finissent par la pétrifier. Il sait l’espacer, l’étirer, la distendre, la douer de lointain, l’aérer et donner prise au silence, cette mise d’air, et c’est ouverte qu’elle résonne sans jamais se fermer sur elle-même. On peut entrer dans la ronde, le cercle de la sardane s’ouvre et se ferme alors comme on peut entrer dans le poème et que lire devient respirer du coeur. Fraternité de la danse, fraternité du poème.

Serge Pey est ce mathématicien qui dans son dialogue avec le peintre Jean Capdeville a appris de Simone Weil qu’il fallait « veiller au niveau où l’on met l’infini » et surtout ne pas le mettre où le fini convient seul. Cela se mesure, il y faut un œil qui ne se regarde pas dans un miroir mais qui traversant le miroir le brise et c’est dans ses tessons épars répandus sur la page que l’on fait image de soi. Comme l’âme, elle ne s’éveille que brisée.

« Donner des yeux au langage », comme le voulait Octavio Paz, la main le peut quand les pieds, leur martellement, est remuement du sens, appropriement du sol et de l’espace, ouverture de la bouche, cette « oreille qui voit » écrit Serge Pey, et qu’une autre langue naît dans la langue. Oui, c’est bien cela que l’on entend, une échappée de langue hors de la langue, une voix qui devient bâton pour assurer la marche du poème dans un monde devenu toujours plus dangereux où règnent la solitude des nantis comme des malheureux qui poussent leur pas sans bâton autre que celui qui, invisible, s’enfonce douloureusement dans leurs reins les jetant dans une en-avant éperdu, dans un monde où l’on détruit comme hier au Bourdigou, entre mer et étang, en Roussillon, aujourd’hui à Notre-Dame des Landes, ces lieux « où l’on pensait faire des choses en commun / pour qu’elles ne soient pas communes ».

On connaît l’aventure de Serge Pey enfant concernant la porte devenue table quand le père la dégonda pour accueillir et faire asseoir autour de cette nouvelle table ces amis inattendus poussés là par quelque nécessité. J’aime à croire que lui donner la volte vaille aussi. Alors c’est la table dont le plateau deviendrait porte si avec des amis on le verticalisait et le dressait ouverte sur les jours à venir et battante. Ce livre est table et porte, porte et table. Entrez / sortez, partagez repas et prenez ce chemin dont on sait bien qu’il se fera « al andar », pas après pas, comme le voulait Antonio Machado, grenade qu’on ouvre et que maintient ouverte un incessant éclair.

(publié dans la revue Europe)

09:40 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : serge pey

Balise 99-

Jean Bazaine aurait pu souffler cela à son ami Henri Maldiney qui l’aurait transmis à André Du Bouchet pour que nous le recueillons aujourd’hui :

« Travailler avec ce qu’on n’a pas. Non avec ce qui fait notre force, et qui est toujours illusion, mais avec notre faiblesse qui est notre ouverture au monde. Avec tout ce qui nous manque ».

09:36 Publié dans Balises | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bazaine, maldiney, du bouchet