22/01/2026

Exposition Tôle Ondulée - Galerie Itinéraire àç Vallauris)- Vernissage le samedi 31 janvier à partir de 11hs

15:21 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : galerie itinéraire

28/11/2025

Rencontre / Lecture avec Alain Freixe le samedi 6 décembre à 19h, librairie Victor et Madeleine, Canet-en-Roussillon

Samedi 6 décembre à 19h00 rencontre avec Alain Freixe sous le regard des œuvres exposées de Joseph Maureso et Patrick Soladie à qui il rendra hommage sous le plus haut regard de Jacques Quéralt, passeur et accompagnateur.

Samedi 6 décembre à 19h00 rencontre avec Alain Freixe sous le regard des œuvres exposées de Joseph Maureso et Patrick Soladie à qui il rendra hommage sous le plus haut regard de Jacques Quéralt, passeur et accompagnateur.

Lecture d’œuvres croisées aux hésitantes frontières entre texte et image des Cahiers du Museur d’Alain Freixe avec Patrick Soladie et Joseph Maureso et d’Evelyne Maureso avec Claude Massé.

Présentation et lecture du dernier livre d’Alain Freixe publié aux éditions de la Margeride accompagné d’encres de Robert Lobet, Dans ce plus de jour qui fait le jour.

Patrick Soladie et Joseph Maureso, ces deux artistes et amis ont exposé ensemble à la Casa Carrere de Bages (66) en 2009.

Aujourd'hui en décembre 2025, c'est le poète et ami Alain Freixe qui les réunit à nouveau à la librairie-galerie Victor & Madeleine, pour participer à une poétique d'espace partagée entre les mots et les figures.

Deux langages plastiques différents aux frontières poreuses et qui accueillent chacune et chacun à l'aune de sa culture et de son histoire.

Ils ont en commun un rapport éthique à leur pratique picturale, avec lequel ils ne transigent pas !

Exposition visible jusqu’au 4 janvier 2026

Débat et pot de l’amitié suivront

* Places limitées, réservation conseillée

19:21 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : patrick soladie, joseph maureso, jacques quéralt, richard meier

08/10/2025

Présentation / Signature de Si le vent du nord... livre d'artiste Alain Freixe - Ernest Pignon-Ernest à la librairie Blaizot à Paris le 16 octobre 2025 à partir de 17h

16:21 Publié dans Du côté de mes interventions, Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernest pignon-ernest, éditions d'art fma

14/09/2025

Vous avez dit retour?

Plutôt reprise! Au moins pour cette projection vers l'avant que je suppose portée par ce mot.

Reprendre, réactiver les principales "catégories" de ce blog.Ancien et délaissé, un temps.

Offrir à nouveau au partage notes le lectures (anciennes et nouvelles), annonces d'événements et autres publications, reprendre balises et turbulences, ces éléments de la route!

On va essayer!

AF

10:22 Publié dans Dans les turbulences, Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alain freixe

Rencontre Yvette Iché et Alain Freixe au Centre Joë Bousquet et sontemps - Carcassonne - le samedi 27 septembre 2025 à 15h

10:07 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alain freixe, yvette iché, centre joë bousquet et son temps

Présentation / Signature de Si le vent du nord... livre d'artiste Alain Freixe - Ernest Pignon-Ernest à la librairie Blaizot à Paris le 16 octobre 2025 à partir de 17h

10:06 Publié dans Du côté de mes interventions, Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alain freixe, ernest pignon-ernest, librairie blaizot

01/09/2025

Lecture Georges Ribemont-Dessaignes par Patrice Delbourg, Christian Arthaud, Alain Freixe dans le cadre de l'exposition ouverte jusqu'au 15 novelmbre 2025-Galerie Chave à Vence

09:23 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (0)

Exposition Eric Massholder à la Galerie Quadrige à Nice du 5 septembre au 4 octobre 2025

09:19 Publié dans Du côté de mes interventions, Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alain freixe, galerie quadrige

28/08/2025

LU 118 - Damages de Christian Viguié, éditions Rougerie, 2021

Pour « sanglant » que soit toujours « le dernier acte » selon les mots de Blaise Pascal, le peu de terre sur la tête, la crémation et ses cendres loin de fermer la question sur elle-même, l’ouvre au contraire. Quoi faire de la douleur ? Avec la douleur ? En faire l’aiguille qui va coudre les mots, un manteau de mots non pour recouvrir, pour suturer le trou ouvert par la mort mais pour entourer comme on le fait quand il fait froid et que l’on pose un manteau sur les épaules de ceux que l’on aime.

Pour « sanglant » que soit toujours « le dernier acte » selon les mots de Blaise Pascal, le peu de terre sur la tête, la crémation et ses cendres loin de fermer la question sur elle-même, l’ouvre au contraire. Quoi faire de la douleur ? Avec la douleur ? En faire l’aiguille qui va coudre les mots, un manteau de mots non pour recouvrir, pour suturer le trou ouvert par la mort mais pour entourer comme on le fait quand il fait froid et que l’on pose un manteau sur les épaules de ceux que l’on aime.

C’est avec cette tendresse que Christian Viguié sait déplacer la douleur vers ce « point d’équilibre entre ce qui a toujours été de l’ordre du prévisible et celui qui relève à tout jamais de l’inconcevable » comme il l’écrit dans son propos liminaire.

« La mort déclare chaque fois la fin du monde en totalité » a écrit Jacques Derrida. Comment ceux qui sont morts, les morts aimés, participent-ils à l’approche, au travers du langage et contre ses lois de langage, que tente ici Christian Viguié ? Qu’en est-il de cet adieu du fils ?

On le sait, parler est souvent peu de choses, c’est toujours très tôt que l’on ressent l’insuffisance du langage, son « infirmité native » disait Jean-Baptiste Pontalis, mais se taire serait éteindre le chant du monde , « faire mourir les choses / détacher tous les noms du monde / jusqu’à effacer la couleur d’un papillon / qui se pose sur un brin d’herbe / et sur les mots », se taire serait ne pas prendre soin du trou creusé par la mort pour le garder vivant, chose parmi les choses du monde

Ainsi Damages est-il un « chant de deuil, un presque murmure, la ligne brisée d’un horizon ». Ceux que l’on aimait et qui nous aimaient sont morts, père et mère notamment. A la minute de silence, Christian Viguié préfère celle du poème. Deux poèmes : le premier dédié à son père ; le second à sa mère, la reproduction d’un dessin de l’ami Olivier Orus faisant charnière, coupure et lien. Deux poèmes mais un chant qui « relierait / le sommeil et le silence des choses » et qui porterait leur mort avec cet amour qui ne retient pas ceux qui sont partis mais qui les accompagnent avec cette délicatesse qui nous voit « (attacher) un soleil / à une patte d’oiseau ».

Ceux qui sont morts sont passés de l’autre côté non dans un ailleurs mais bien ici, de l’autre côté d’ici, dans « le monde du dehors » écrit Christian Viguié. Cette mort du père comme de la mère est invite à « ouvrir une nuit dans la nuit », une parole dans la parole pour parler de leur mort « aux ruisseaux / qui vont suivre leur cours / au vent quand il s’affole dans l’herbe / à cette pierre que je tiens dans la main » parce que c’est de ce côté-là que sont passés ceux qui sont morts.

Christian Viguié sait ne pas ajouter de la mort à la mort. Il sait porter la mort de ceux qui « ont emmené avec eux le plancher et le plafond d’une incroyable maison, lieu où nous avions appris à marcher, à rêver, à combattre la fatalité du monde ». Il les sait là dans « la matérialité des choses » qui fait paysage. Cela suppose une inversion du regard, « une autre façon de regarder / apprendre l’absence et le rien / qui commencent à naître / à l’intérieur de chaque chose ». Dès lors c’est comme enfanter les morts aimés, les « (désolidariser) du brouillard et de l’ombre » et les « (confier) au nuage / qui se défait pour être nuage / et mémoire de nuage » ou « à la patience d’une pierre » ou encore « à ce filet d’eau qui coule de la montagne » bref au monde. C’est les marier avec « la matérialité des choses ».

Deux poèmes, un chant, disions-nous, un chant qui parle de la mort d’un père et d’une mère qui « relierait / le sommeil et le silence des choses », qui « annulerait la sentence lente / de naître ou de mourir ».

Un chant à écouter comme on se surprend à écouter « celui d’un merle / ou d’un rouge-gorge » ou encore celui plus ténu d’« un froissé de coquelicot ». La poésie de Christian Viguié est rouge-gorge. Elle porte « son chant / et son silence » ensemble comme « un immense soleil rouge ».

On pose le livre. On écoute. Le monde est sauf.

(Note parue dans la revue Europe)

19:15 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian viguié, europe

Lu 119 - Christian Viguié - Comme une lune noire sur ma table, éditions La table ronde, 2024

On entre dans ce livre par son titre, comme de juste, et c’est une comparaison qui s’offre à nous Comme une lune noire sur ma table. Immédiatement, c’est une absence qui nous arrête, celle du comparé : on ne peut pas ne pas se demander ce qui pourrait ressembler à une lune noire sur (sa) table ! On se dit que quelque chose a été perdu. Très vite on s’aperçoit que lire, c’est ouvrir un chemin de lecture et ainsi, chemin faisant, nous saurons - le mystère se tient ailleurs chez Christian Viguié - que c’est l’ombre, bien plus grande que celle d’un arbre ou d’une montagne, l’ombre « de (son) bol (…) sur la table » qui est « comme une lune noire ». C’est ce plus proche, cette ombre de peu que la banalité quotidienne grandit et illumine. C’est bien le banal qui intéresse Christian Viguié - le mot est récurrent dans ce livre - il affirme clairement que son objectif est de « préserver / l’extraordinaire banalité du monde », sachant que « la banalité est l’écriture la plus claire du réel ». Je vois cette « impitoyable banalité » comme une Dame, celle du Camion de Marguerite Duras. Dans son livre, Marguerite Duras, La noblesse de la banalité, de l’incidence éditeur, Mireille Calle-Gruber s’attache à la mettre en lumière sa « noblesse » : « Elle est cette noblesse de la banalité. Elle est invisible ». Elle est dans les choses, parmi les choses du monde leur intelligence. Elle est en intelligence avec tous ses entours. Comment faire voir cet invisible, là à même le vivant ; Non pas derrière, au-delà, caché en quelque arrière-monde - « Il n’y a pas besoin de métaphysique / pour voir ce que je vois / il suffit d’ouvrir une fenêtre / de regarder le pommier au milieu du pré » - mais là, banalement là dans « le mystère du jour ». Telle est la « noblesse de la banalité », un regard qui ne conquiert pas, qui se laisse dessaisir de son saisissement et passe derrière les mots qui font écran. Ainsi Christian Viguié ose-t-il écrire que les mots qui sauvent sont les mots qui manquent ! Mais, et c’est merveille, une nouvelle phrase arrive plutôt que rien, un pas de plus se propose et c’est la marche, ce bégaiement des enjambées poudreuses qui nous mène là où on ne sait pas devoir aller, si ce n’est dehors, là où sont les choses du monde.

On entre dans ce livre par son titre, comme de juste, et c’est une comparaison qui s’offre à nous Comme une lune noire sur ma table. Immédiatement, c’est une absence qui nous arrête, celle du comparé : on ne peut pas ne pas se demander ce qui pourrait ressembler à une lune noire sur (sa) table ! On se dit que quelque chose a été perdu. Très vite on s’aperçoit que lire, c’est ouvrir un chemin de lecture et ainsi, chemin faisant, nous saurons - le mystère se tient ailleurs chez Christian Viguié - que c’est l’ombre, bien plus grande que celle d’un arbre ou d’une montagne, l’ombre « de (son) bol (…) sur la table » qui est « comme une lune noire ». C’est ce plus proche, cette ombre de peu que la banalité quotidienne grandit et illumine. C’est bien le banal qui intéresse Christian Viguié - le mot est récurrent dans ce livre - il affirme clairement que son objectif est de « préserver / l’extraordinaire banalité du monde », sachant que « la banalité est l’écriture la plus claire du réel ». Je vois cette « impitoyable banalité » comme une Dame, celle du Camion de Marguerite Duras. Dans son livre, Marguerite Duras, La noblesse de la banalité, de l’incidence éditeur, Mireille Calle-Gruber s’attache à la mettre en lumière sa « noblesse » : « Elle est cette noblesse de la banalité. Elle est invisible ». Elle est dans les choses, parmi les choses du monde leur intelligence. Elle est en intelligence avec tous ses entours. Comment faire voir cet invisible, là à même le vivant ; Non pas derrière, au-delà, caché en quelque arrière-monde - « Il n’y a pas besoin de métaphysique / pour voir ce que je vois / il suffit d’ouvrir une fenêtre / de regarder le pommier au milieu du pré » - mais là, banalement là dans « le mystère du jour ». Telle est la « noblesse de la banalité », un regard qui ne conquiert pas, qui se laisse dessaisir de son saisissement et passe derrière les mots qui font écran. Ainsi Christian Viguié ose-t-il écrire que les mots qui sauvent sont les mots qui manquent ! Mais, et c’est merveille, une nouvelle phrase arrive plutôt que rien, un pas de plus se propose et c’est la marche, ce bégaiement des enjambées poudreuses qui nous mène là où on ne sait pas devoir aller, si ce n’est dehors, là où sont les choses du monde.

Christian Viguié a l’audace de celui qui ne sait pas écrire « simplement parce que parler ou écrire / sont des mots orphelins / qui cherchent les autres ». Ainsi je bégaie, dit-il, « comme si à travers ce bégaiement pouvait recommencer l’histoire nouvelle / des choses. » Pour Christian Viguié, le bégaiement est une manière / d’être, de passer / et de répéter l’inachevé » et « marcher n’est pas une porte / mais une fenêtre épiant le près et le lointain ». En fait, marcher/ écrire est une « fenêtre » tant que l’on écrit - écrire, c’est faire avancer une fenêtre - et mettre un point final à un poème, c’est voir la « fenêtre » se transformer en « porte », battant sur un dehors d’où nous vient ce « soleil » et ce « vent » dont parle CV, qui rendent vivants les vers du poème.

Christian Viguié est un chinois de l’Aveyron si c’est être chinois que de penser « en termes d’influx, de corrélation, de circulation, de respiration » selon François Jullien, si c’est s’intéresser moins à ce que sont les choses qu’à ce qu’elles font, à comment elles se branchent sur du vital, comment elles réveillent notre sentiment d’exister quand se défait la coupure entre le sensible et le spirituel et que nous oubliant nous-mêmes, perdus enfin, on comprenne que « ce que nous nommions la réalité / est le plus implacable des masques »,.

La poésie de Christian Viguié nous élève à du spirituel mais depuis le cœur même du monde et des choses. C’est à partir du physique que se dégage le spirituel, au sein du fini s’ouvre l’in-fini. Voir le monde se dépasser au sein même du monde, s’évaser en buées musicales, vapeurs tièdes, ombres sur les contours qui vont se dissipant. Passages des souffles.Quelque chose chemine sans bruit, va discrètement son chemin et avec lenteur chez celui qui déclare : « avec mes mots / j’apprends à marcher ».

Lire Christian Viguié, c’est marcher et moins pour se trouver que pour se perdre « coudre l’or d’une route » et « enfermer le soleil dans une larme ». C’est aimer une écriture attachée en bannière aux poteaux d’angle de l’existence et « au jour le jour » en dire le vent, le grand vent qui bégaie en ses rafales tous les mots qui manquent pour que le jour « (ajoutant) une couleur / pour que les autres couleurs / ne meurent pas » ressemble au jour où « (pourrait) recommencer l’histoire nouvelle des choses ». Là est le travail de Christian Viguié : écarter et mettre à distance le silence, déplacer la mort et, comme il l’écrivait dans un livre d’il y a vingt ans déjà, Juste le provisoire paru aux éditions Rougerie, « donner chance aux pas de l’homme / ou à l’oiseau ».

(Note parue dans la revue Europe)

19:14 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian viguié

Franta-Exposition à la Galerie du Château à Prague le 13 février 2025

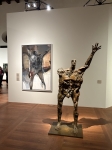

Arrêt sur installation

« Qu’est-ce que le plaisir de voir, c’est la vue allée avec ce qu’elle voit »

Bernard Noël

Prague - Galerie du château, lieu magnifique au prestige sûr - Très riche et belle exposition rétrospective de Franta à la mise en espace réussie - Nous autres, intimidés - Franta présent, bouleversé par l’hommage que lui rend son pays dont l’exil, la peinture et l’amour ont fait le plus proche lointain.

Après les discours chaleureux des autorités – La présence de Petr Pavel, président de la République tchèque en imposait – et la réponse émue et émouvante de Franta, j’ai longtemps déambulé le long et entre les allées, au milieu d’une vraie foule amie et bavarde.

Au détour d’une travée, l’œil sur sa gauche perçoit une toile représentant le dos d’un homme comme s’effaçant tandis que de face l’imposant dos d’une statue se dressait. Très vite la pensée que les choses importantes arrivaient souvent par derrière me traversa l’esprit - je pensais à Bernard Noël qui avait écrit un si fort livre sur Franta et son travail – et me retint. Aussi, très vite, alors que je dépassais la statue, me retournant, je fus saisi par la scène qui se donnait soudain à voir à nouveau mais de manière si différente.

L’arrivée par l’allée et non par la travée avait rendu le choc possible. L’œil s’était arrêté, temps suspendu, puis était reparti comme s’il avait voulu tenir à distance ce qui l’avait brutalisé, freiné et stoppé en un mot captivé alors qu’il n’entendait pas en être captif. C’est ainsi que j’avais pris mon smartphone pour prélever cette image.

Des poètes que j’aime j’ai appris qu’il y a beaucoup à craindre des yeux. C’est pourquoi je m’efforce à revoir aujourd’hui cette scène en poussant au-devant de moi mots et images pour voir – un peu – dans cette obscurité rayonnante.

Le peintre, le sculpteur, les deux mis en présence non face à face mais dos à dos par le metteur en espace, responsable de l’accrochage par ailleurs impeccable de cette exposition. Voilà qu’on aurait pu jouer de la vieille comparaison, ce fameux paragone, qui à la Renaissance fit couler beaucoup d’encre entre peintres et sculpteurs au sujet des mérites respectifs de leur art. Cela dépassait mes compétences et ne m’intéressait pas vraiment.

En fait, avec sculpteur et peintre, Franta en deux devant moi, arrêté, je me trouvais dans la position d’Actéon à qui Diane aussi invisible que le metteur en espace - celui qui présida à ce choix, unique dans l’exposition : mettre ensemble une sculpture et une peinture de telle façon qu’entre l’homme debout, corps et visage bouleversés, mais bras et main agrandis et tendus - apercevant Actéon lui aurait dit ces mots que j’emprunte à Jacques Lacan : « Tu veux regarder ? Eh bien, vois donc ça ! »

Ça : un homme de dos qui dans la peinture allait s’éloignant tandis que devant moi un homme imposait son bras démesurément grandi à la main-fleur ouverte, un suspens dans l’ait, tendue non vers je ne sais quel ciel mais plutôt main ouverte vers nous qui passons et qui signe l’appel d’une présence comme le salut de l’humain en l’Homme : « hé ! je suis là…Nous sommes là…Salut à toi qui passe ! »

Je ne pourrais pas savoir si le metteur en espace avait une idée en tête en mettant dos à dos ou face à dos, soit sculpture /peinture, soit peinture /sculpture, je crois de toute façon que la mise en présence des deux œuvres, leur confrontation qui voit l’œil chanceler, sauter d’un bord à l’autre, côté sculpture, côté peinture, ouvre une faille dans la vue et dans l’espace tiers de ce vide j’entends résonner une invitation à inventer chemins et présences nouvelles vers ces questions qui nous posent comme homme. C’est ce sens de l’humain que j’aime retrouver dans les œuvres de Franta, cette inquiétude sans laquelle il n’est aucune humanité qui vaille. Ces mots de Bertold Brecht en guise de salut : « Un homme ce n’est rien, il faut que quelqu’un l’appelle ».

C’est cela que j’ai vu ce jeudi 13 février 2025 à la galerie du Château à Prague dans l’exposition consacrée à Franta.

Alain Freixe

Valberg, les 26-28 février 2025

18:59 Publié dans Du côté de mes interventions, Inédits | Lien permanent | Commentaires (0)

03/04/2017

In memoriam Jacques Kober

« ô ange nu console à jamais ce traître à la mort que je suis » - Pierre-Jean Jouve

« ô ange nu console à jamais ce traître à la mort que je suis » - Pierre-Jean Jouve

Pierre Grouix disait de Jacques Kober qu’il était le « cadet des surréalistes ». Il l’était devenu en effet à partir du moment où Aimé Maeght lui confie la revue Pierre à feu et le lancement de la collection Derrière le miroir dans les années 44/45. Il lui sera donné alors d’être connu et reconnu par Breton, Eluard et tant d’autres porteurs de lumière, constructeurs de murs qui tremblent comme de travailler dans cette compagnie qu’il aimait : celle des peintres Matisse, Bonnard, Rezvani, Adami…

Jacques Kober incarnait cette poésie qui ne loge pas dans les rêves de quelque ailleurs factice, hors d’un Ici et Maintenant que nous avons à habiter. Il n’y avait pour lui que du connu et de l’inconnu, du Supérieur Inconnu dirait son fils Marc !

La poésie était pour lui l’expérience même de ce qu’il en est de vivre. Relisons son poème « L’existence du puits » :

Aimer juste ce qu’il faut pour faire bouillir la marmite

Ou bien ramener par l’anse de l’imagination

Un grand seau d’existence du puits nommé plongeon

Le matelot a embarqué le lundi 19 janvier 2015.

On peut imaginer sans y croire que son nouveau pays aura nom Jasmin *!

Alain Freixe

*A propos de ce Jasmin, tu es matelot, paru aux éditions Rafael de Surtis en Novembre 1998, j’avais écrit une note de lecture publiée dans un numéro de la revue de poésie Friches en coup de cœur à la mi-mars 1999. La voici telle quelle:

Pour moi, Jacques Kober, c’est un sourire. Quand je le croise à la faveur d’une conférence, d’une lecture ou d’un vernissage, c’est son sourire que je vois d’abord. Présence d’un visage, donc.

C’est ce sourire que je retrouve aujourd’hui porté par ses mots d’il y a 50 ans - C’était hier, ils ignorent les rides! C’était le temps de « la pierre à feu » ou encore de « Derrière le miroir » que Jacques Kober allait créer chez Adrien Maeght - ceux de Jasmin tu es matelot que les éditions Rafael De Surtis ont eu l’heureuse idée de reprendre. Les trois textes qu’il comporte sont ici augmentés d’une postface de Jacques Kober et présentés avec, en couverture, un dessin de Rezvani resté inédit à l’époque.

Il y a quelque chose d’irréductiblement jeune dans ces textes forgés au « frais de l’amour » et sous ce que les paysages méditerranéens aimés peuvent aussi abriter de sombre, cette part noire d’une mer réputée calme. Ici, le surréalisme est dans toute sa force ascendante. Jacques Kober donnent à ses mots « la force brisante » des images afin qu’ouverts, ils libèrent cela qui en eux cherche à aller plus loin que leurs toujours trop étroites déterminations, et qu’allégés, ils remontent vers un de ces « clairs de terre » - Personne n’a oublié ce titre d’André Breton! - où le ciel, dans « le bégaiement du tonnerre », pèse de toute sa foudre bleue où il lui arrive de trouver à s ’incarner.

Dans ce livre, on tutoie le rêve sous une lumière solaire telle que la mort qui passe dans l’angle obtus du ciel n’est là que pour entretenir la vie.

Vous manquez d’air?

Lisez ce livre de Jacques Kober. Il y souffle l’air salubre du large. Air qui donne corps à ce qui s’exténue dans les signes et se caille dans les mots. Le jasmin, ses effluves, sont les bordées d’un matelot qui dans sa prise de terre - « Ma fête, c’est la terre », écrit Jacques Kober - lance ses mots - Mots d’ « un langage de la passion à ciel de sable » - sur la portée du jour.

17:55 Publié dans Du côté de mes interventions, Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0)